Так как ротовая полость имеет индивидуальную микрофлору и постоянно подвергается различным нагрузкам, ее принято считать одним из самых уязвимых отделов человеческого организма.

Костные структуры элементов челюстных рядов могут атаковать не только кариозные поражения, но и другие патологии и заболевания, характеризующиеся в стоматологии как некариозные.

Такие разрушительные процессы отличаются индивидуальными симптомами и требуют особого подхода в лечении.

Общее понятие

Некариозные поражения зубов – обширная группа заболеваний и патологий. К ним относятся все повреждения эмали, зубной ткани, болезни небактериальной природы. По распространенности они занимают второе место после кариеса. Подобного рода поражения могут иметь разнообразные симптомы и клиническую картину, разные у них и причины возникновения. Но все они бывают врожденными или приобретенными.

Могут иметь разное распространение – поражать один или все зубы в ряду, отдельные участки в определенном порядке. Многие из таких заболеваний тяжело диагностируются, так как признаки разных патологий бывают похожи и трудноотличимы друг от друга. Это может быть связано и с недостаточной изученностью болезни, что осложняет ее выявление и увеличивает риск осложнений. В такой ситуации могут помочь только лучшие стоматологические клиники, где подберут вариант правильного лечения (например, «СМ-Клиника», имеющая несколько филиалов в Москве, «Диамед» или «ДентаЛюкс-М»).

Диагностика

Заболевания подобного типа, требуют тщательной диагностики, которая проводится по определенной схеме:

- Опрос, осмотр и инструментальное обследование ротовой полости пациента.

- Дифференциальная диагностика, позволяющая точно выявить форму патологии и исключить кариозное поражение. Для этого применят исследование с помощь зонда и рентгенографию.

- Определение стадии и распространенности заболевания, с помощь аппаратной диагностики: ортопантомограмма, компьютерная томография.

- Консультация у врачей из других областей: нефролога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога, генетика и др.

Чем детальнее будет проведена диагностика, тем точнее будет подобрано лечение.

Классификация некариозных поражений

Из-за разнообразия болезней, которые относятся к понятию «некариозные поражения зубов», классификация их не имеет одного общепринятого стандарта. Если суммировать все данные, можно получить обобщенный список видов поражений.

1. Патология развития при прорезывании зубов:

- Аномалия формы, размера.

- Флюороз (крапчатые зубы).

- Гипоплазия эмали (нарушение развития).

- Патологии структуры зубов наследственного характера (одонтогенез, амелодентиногенез).

- Сифилис (врожденный).

- Другие патологии развития, связанные с внешними факторами (прием антибиотиков, конфликт резуса).

2. Патологические изменения твердых тканей зуба:

- Полная потеря зуба.

- Эрозия.

- Изменение цвета после прорезывания.

- Повышенная чувствительность тканей.

3. Изменения во внутреннем строении зуба:

- Перелом корня.

- Вывих корня.

- Перелом коронки зуба.

- Вскрытие пульпы.

В нашей стране чаще используют другую классификацию, предложенную в 1968 году В. К. Патрикеевым. По ней некариозные поражения зубов делятся на две группы.

1. Поражения, возникающие до прорезывания:

- Аномалия прорезывания и развития.

- Гипоплазия зубов.

- Гиперплазия.

- Флюороз.

- Наследственные патологии.

2. Поражения, возникающие после прорезывания:

- Эрозия.

- Клиновидный дефект.

- Некроз твердых тканей.

- Гиперестезия зубов.

- Стирание.

- Травма зубов.

- Пигментация.

Распространенность и причины развития

Распространенность поражений некариозного типа невелика. В зависимости от вида патологии, она составляет 5–14% от всех стоматологических заболеваний.

Наименьшая часть при этом приходится на аномалии, развивающиеся до прорезывания, которые не переступают порог в 10%. Максимальный показатель относится к патологиям, возникающим после прорезывания.

Многообразие некариозных патологий, затрудняет выделение основных причин их развития. Несмотря на современные методы исследования, ученым не удается прийти к единому мнению в этом вопросе.

Чаще всего, в качестве причин выделяют следующее:

- воздействие неблагоприятных факторов: генетических, химических, физических, влияющих на организм матери или ребенка;

- прием медикаментов, содержащих гормоны, металлы и антибактериальные компоненты;

- нарушение белкового и минерального обмена, на фоне которых, нарушается метаболический процесс;

- наследственность.

Гипоплазия

Так называют патологию развития зубной ткани во время ее формирования, то есть у детей до прорезывания зубов. Такое нарушение вызвано недостаточной минерализацией тканей. Основной признак – полное отсутствие органа или аномально малое его развитие. Гипоплазия зубов может быть как врожденной, так и развиться уже после рождения ребенка. Причин тому несколько:

- конфликт резус-факторов матери и ребенка,

- перенесенное матерью инфекционное заболевание во время беременности, инфекции у ребенка после рождения,

- сильный токсикоз, сопровождающий беременность,

- преждевременные роды, травма во время родов,

- патология развития ребенка после рождения,

- дистрофия, заболевания желудочно-кишечного тракта,

- нарушение обмена веществ,

- нарушение развития мозговой деятельности,

- механические повреждения челюстной кости.

Различают два вида гипоплазии – системную и местную. Первая характеризуется поражением всех зубов, низкой толщиной эмали или ее отсутствием. Появляются желтые пятна. Местная отличается поражением одного или двух органов. Здесь наблюдаются отсутствие эмали (частичное или полное), структурные дефекты зубов – они могут быть деформированы. Такие нарушения вызывают болевые ощущения. Гипоплазия в тяжелой форме вызывает повышенную стираемость зубов, разрушение тканей или полную потерю органа, развитие неправильного прикуса. Лечение гипоплазии включает в себя отбеливание зубов (на ранней стадии) или пломбирование и протезирование (при заболевании тяжелой степени). Одновременно проводят реминерализацию эмали медицинскими препаратами (например, раствором глюконата кальция). В целях профилактики возникновения гипоплазии у детей беременным женщинам рекомендуется сбалансированное питание, содержащее витамины для зубов (D, C, A, B), кальций и фтор, а также строгое соблюдение гигиены полости рта.

Принципы и методы лечения

Для каждого вида некариозного поражения используют определенный вид лечения, но при этом все применяемые методики, построены на основании определенных принципов:

- Комплексность. Лечение должно включать в себя как местную, так и общую терапию реминерализующего характера, которая поможет восстановить структуру дентальных тканей.

- Последовательность. При необходимости лечение нужно продолжать реставрацией зубов, поддерживающей реминерализующей и общеукрепляющей терапией.

Лечение должно проводиться на фоне корректировки питания и повышения качества гигиены полости рта.

Реминерализация

Реминерализация является основным вариантом лечения для всех видов некариозных поражений, так как закупоривает расширенные поры дентальных тканей и восстанавливает их структуру.

Реминерализующая терапия включает в себя фосфорно-кальциевые препараты, назначаемые как для общего, так и местного применения. Общая терапия проводится курсом длительностью 1 месяц с регулярным повторением не менее 2 раз, в течение года.

Для приема используют глицерофосфат кальция с дозировкой под определенный возраст. Одновременно назначаются витаминные комплексы, например, Квадевит или Комплевит.

В стоматологическом кабинете проводят профессиональную реминерализацию с помощью фторсодержащих лаков, гелей или раствора фторида натрия. При необходимости проводят глубокое фторирование двухфазным средством, в состав которого входит медь, фтор, гидроокись кальция.

Фото: процедура реминерализации

Также, ежедневно на зубной ряд накладывают аппликации с фосфатосодержащими зубными пастами, длительностью от 5 до 15 минут. Подобную процедуру рекомендуется повторять два раза в сутки.

Для усиления эффекта реминерализации может быть назначен электрофорез с глицерофосфатом кальция.

Уменьшение нагрузки

Важным фактором в лечении поражений некариозного характера является устранение факторов, повышающих нагрузку на зуб. В их качестве, чаще всего выступают зубы антагонисты другой челюсти или стоматологические конструкции.

Для снижения нагрузки прибегают к сошлифовки контактной поверхности смыкающихся единиц или имеющихся пломб. Если прикус значительно понижен, то проводят его наращивание.

При отсутствии зубов, рекомендуется протезирование, которое обеспечит равномерное распределение нагрузки. Учет фактора перегрузки, в большинстве случаев, снижает интенсивность прогрессирования патологии или купирует ее дальнейшее распространение.

Пломбирование

Одним из основных этапов лечения является реставрация коронковой части зубов с помощью пломбирования. Восстановление не рекомендуется проводить в острый период заболевания, так как высока вероятность отторжения пломбы.

При выраженных болезненных проявлениях допускается пломбировка с использованием временного композита. При этом допускается лишь щадящее препарирование с минимальным стачиванием тканей.

Наиболее оптимальным временем для реставрации выступает период ремиссии. Для восстановления небольших деформаций поверхности применяют стеклоиономерные материалы.

Объемные поражения перекрывают комбинацией материалов, где в качестве основы выступает стеклоиономер, а покрывным слоем укладывают композит.

Имплантация

К имплантации прибегают в случае нарушения целостности ряда зубов, чтобы снизить нагрузку, а также при возникновении некариозных поражений на фоне остеопороза. В обоих случаях имплантаты позволят не только восстановить зубной ряд, но и все его функции.

Это благотворно сказывается на работе многих систем организма, что повышает качество жизни пациента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги гиперестезия гипоплазия некроз флюороз

Понравилась статья? Следите за обновлениями

Предыдущая статья

Электрическая зубная щетка Colgate 360° — качественный уход за полостью рта

Следующая статья

Зубная щетка R.O.C.S.: виды, особенности и цены

Гиперплазия

Гиперплазии – некариозные поражения зубов, связанные с избыточным образованием тканей зуба. Их появление обусловлено аномалией развития клеток эпителия, эмали и дентина. Проявляется в виде «капель», которые еще называют «эмалевыми жемчужинами». Они могут достигать 5 мм в диаметре. Основная область локализации – шейка зуба. Такая капля состоит из зубной эмали, внутри может находиться дентин или мягкая соединительная ткань, напоминающая пульпу. Выделяют пять типов подобных образований по их структуре:

- истинно-эмалевые – состоят только из эмали,

- эмалево-дентинные – эмалевая оболочка содержит внутри дентин,

- эмалево-дентинные капли с пульпой – внутри находится соединительная ткань,

- капли Родригес — Понти – эмалевые образования в периодонте между корнем и альвеолой,

- внутридентинные – расположены в толще дентина.

Гиперплазия тканей зубов клинически никак себя не проявляет, она не вызывает боли, воспалений или какого-либо дискомфорта. Можно лишь выделить эстетический фактор, если аномалия затрагивает передние зубы.

В этом случае проводится шлифование и выравнивание поверхности. В остальных же случаях, если пациента ничего не беспокоит, лечение не проводится. Профилактические меры заключаются в защите молочных зубов от кариеса, так как их разрушение может вызвать нарушения в развитии постоянных.

Лечение и профилактика гипоплазии у детей

Мы уже рассмотрели основные виды некариозных поражений, которые могут начать развиваться еще до момента прорезывания зубов. К таковым относится и гипоплазия эмали. Если у малыша диагностируют подобную проблему, план лечения будет разрабатываться в индивидуальном порядке, исходя из того, какая именно форма патологии имеет место, какие были предпосылки для ее появления и на какой стадии своего развития она находится в момент обращения за медицинской помощью. Во внимание принимается также возраст ребенка и размеры некариозной полости.

Решить проблему может только стоматолог

«У ребенка диагностировали гипоплазию эмали, сказали, что процесс начался еще во время беременности. На одном из молочных зубов я рассмотрела пятнышки, думала, это грудное молоко, но когда попыталась убрать их водичкой, ничего не получилось. Врач назначил реминерализацию, прописал витаминки. Сказал, что бывают случаи гораздо более запущенные, и в нашей ситуации сильно паниковать не стоит. Пятнышки практически не видны, когда дочка подрастет, можно будет их винирами закрыть».

Алена_1987, г. Ижевск, из переписки на тематическом форуме

Пятнистая форма гипоплазии обычно лечится консервативным путем. В такой ситуации может быть назначен курс реминерализирующей терапии, которая предполагает насыщением зубных тканей полезными микроэлементами и минералами. Это отличная профилактика, которая позволяет остановить дальнейшее прогрессирование болезни. Если же имеет место серьезное поражение, вполне вероятно придется проводить пломбирование или протезирование с целью устранения видимых дефектов.

Флюороз

Флюороз возникает в период формирования зубной ткани из-за повышенного поступления фтора в организм. Он изменяет правильную структуру эмали и вызывает внешние ее дефекты – появление пятен, полосок, борозд, темных вкраплений. В развитии такой патологии играет роль не только переизбыток фтора, но и недостаток кальция. В детском организме фтор накапливается больше и быстрее, чем у взрослых, поступая с пищей и водой. Выделяют такие формы флюороза:

- штриховая – проявляется появлением белых полос без четкого контура;

- пятнистая – характеризуется наличием желтоватых пятен с гладкой поверхностью;

- меловидно-крапчатая – матовые или блестящие пятна, имеющие белый, коричневый или желтый цвет (могут поражать все зубы);

- эрозивная – множественные эрозии поверхности эмали;

- деструктивная (откололся зуб или полностью разрушился) – пагубные процессы, сопутствующие флюорозу.

Методы лечения флюороза различаются в зависимости от формы заболевания. Так, при пятнистой форме проводится отбеливание и реминерализация, при необходимости – сошлифовывание верхнего слоя эмали. А вот эрозивную форму такими способами не вылечить, здесь необходимо восстановление зубов винирами или коронками. Общие же методы лечения включают в себя реминерализацию, восстановление формы и цвета органа, местное воздействие на организм, контроль поступления фтора.

Что помимо кариеса угрожает детским зубкам – обзор некариозных поражений зубных тканей

Кариес – не единственная угроза детским зубам. Помимо него есть и другие разновидности некариозного поражения твердых зубных тканей. Некоторые из них передаются генетически, другие становятся следствием патологических состояний матери еще на этапе вынашивания плода, третьи – результат приема медикаментов, контакта с токсичными веществами или травмы. В нашей сегодняшней статье поговорим о поражениях эмали, не имеющих отношения к кариозным процессам, а также выясним основные методы борьбы с подобными явлениями.

Эрозия

Некариозные поражения зубов включают в себя такое повреждение эмали, как эрозия. Ее образование приводит к изменению цвета, эстетической порче зуба, а также повышенной чувствительности. Выявляется при визуальном осмотре. Эрозия зуба характеризуется прогрессирующим разрушением эмали и дентина, течение болезни хроническое, может занимать длительное время. Причина возникновения патологии может иметь механический характер, например, при использовании жестких щеток или паст с абразивными частицами. Также эрозия может быть вызвана химическим воздействием на эмаль при употреблении продуктов и напитков с повышенной кислотностью (соленья, маринады, цитрусовые соки и другие). Работники производств, связанные с постоянным вдыханием вредных веществ, чаще всего страдают таким поражением зубов. Употребление некоторых лекарственных средств может способствовать возникновению болезни (например, большое количество аскорбиновой кислоты пагубно действует на эмаль).

Профилактика

Профилактика некариозных патологий заключается в повышении защитных функций организма и укреплении структуры костных органов ротовой полости.

Для этих целей специалисты рекомендуют прием витаминных комплексов и средств на базе цинка и магния. Желательно пополнить рацион кальцийсодержащими и белковыми продуктами питания.

В профилактических целях можно также периодически использовать гели и пасты с содержанием фтора.

Общие рекомендации по профилактике некариозных поражений:

- отказ от вредных привычек;

- своевременное ортодонтическое лечение;

- исключение из средств гигиены абразивных паст;

- использование щеток средней жесткости;

- сведение к минимуму употребление кислых продуктов питания.

Гиперестезия

Гиперестезия зубов проявляется повышенной чувствительностью эмали и в большинстве случаев является сопутствующим симптомом других некариозных заболеваний. Распространенность этой патологии велика: около 70 % населения страдают гиперестезией, чаще ей подвержены женщины. Проявление – резкая, сильная боль, которая длится не более тридцати секунд и появляется при воздействии на эмаль внешних факторов. Гиперестезию разделяют на виды по нескольким критериям:

1. Распространение:

- ограниченная форма — затрагивает один или несколько зубов;

- генерализованная — характеризуется чувствительностью всех органов.

2. Происхождение:

- форма гиперестезии, связанная с потерей зубных тканей;

- не связанная с потерей, обусловлена общим состоянием организма.

3. Клиническая картина:

- боли возникают как реакция на температуру внешних раздражителей (холодная вода);

- зубы реагируют на химические раздражители (сладкие или кислые продукты);

- реакция на все раздражители, в том числе тактильные.

Лечение гиперестезии назначается специалистом в зависимости от причины ее возникновения, сложности проблемы и формы заболевания. В некоторых случаях бывает необходимо хирургическое вмешательство (например, при патологическом опускании десны и оголении пришеечной области зуба), а иногда можно обойтись терапевтическими процедурами, такими как наложение фторсодержащих аппликаций на поврежденные участки. Ортодонтическая терапия может потребоваться при гиперестезии из-за повышенной стираемости зубов. Профилактические меры – употребление с пищей всех необходимых минералов и витаминов, укрепляющих зубные ткани, регулярное и правильное использование средств гигиены полости рта, а также ежегодный осмотр у стоматолога.

Общая концепция

Некариозное поражение – это довольно обширное понятие. В него входят различные заболевания, которые не имеют бактериальной природы.

Патологии делятся на два вида:

- Врожденные. Закладываются в процессе внутриутробного развития ребенка во время формирования зачатков и проявляются еще до появления молочных зубов;

- Приобретенные. Образуются в ходе роста и развития человека из-за определенных факторов воздействия.

Дефекты могут иметь разную локализацию – затрагивать только один зуб, или несколько единиц и распространяться на ближайшие ткани.

Все они имеют разные признаки проявления, причины развития и методы лечения.

Клиновидный дефект

Клиновидный дефект – поражение зуба, при котором разрушается его основание. Внешне проявляется повреждением шейки зуба в форме клина. Чаще всего подвержены дефекту клыки. На начальной стадии незаметен, его трудно диагностировать. При длительном течении болезни появляется темный оттенок в области поражения. Основной симптом клиновидного дефекта – зубы болезненно реагируют на влияние высоких или низких температур, сладкую пищу, физическое воздействие (чистка). Причиной развития болезни может быть несоблюдение гигиены полости рта, неправильное использование щетки – если после чистки у основания костного образования остается бактериальный налет, он разрушает эмаль, приводя к клиновидному дефекту. Также причиной могут стать заболевания десен, такие как гингивит и пародонтит, нарушение работы щитовидной железы, повышенная кислотность желудка, вызывающая изжогу. Лечение клиновидного дефекта зависит от тяжести повреждения.

Аномалии развития и прорезывания зубов

Даже у маленьких детей первые молочные единицы могут иметь неправильную форму и оттенок, они могут прорезаться не полностью или совсем не пробиться через десну, могут быть сросшимися, тетрациклиновыми (эмаль окрашивается в желтый оттенок, если мама ребенка в период беременности употребляет лекарства тетрациклиновой группы) или сверхкомплектными.

Аномалии развития зубов могут быть спровоцированы множеством факторов

Это может быть связано с многими негативными факторами: заболевания нервной и эндокринной системы, слабое физическое развитие и здоровье, туберкулез, рахит, желтушка новорожденных, наследственный семейный остеосклероз, врожденный сифилис (зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера), резус-конфликт между матерью и ребенком.

Чтобы исключить подобные аномалии, вовремя начать их лечение и не дать им повлиять на формирование неправильного постоянного прикуса у ребенка в более взрослом возрасте, покажите малыша стоматологу. Сделать это впервые можно уже после прорезывания первых молочных единиц.

Некроз твердых тканей

Некроз твердых тканей зубов на ранней стадии проявляется потерей блеска эмали, появляются меловидные пятна. В процессе развития болезни они становятся темно-коричневыми. В области поражения происходит размягчение тканей, эмаль теряет прочность, пациент может при этом пожаловаться, что у него откололся зуб. Происходит пигментация дентина. Обычно поражается не один орган, а сразу несколько. Чувствительность к внешним раздражителям повышается. Локализуется в основном у шейки зуба, так же как и клиновидный дефект и эрозия. Но, несмотря на похожие симптомы и область поражения, опытный стоматолог сможет легко отличить эти заболевания друг от друга и поставить правильный диагноз. Такая патология возникает на фоне гормональных нарушений в организме. Лечение направлено на укрепление зубных тканей, устранение повышенной чувствительности (гиперестезии), а при сильном поражении назначают ортопедическую терапию.

Виды патологий

Симптомы и последующие осложнения у каждого вида небактериальных аномалий различны.

Гипоплазия

Недоразвитие верхнего слоя коронки в стоматологии называется гипоплазией. В ряде случаев патология поражает дентин молочного или постоянного зуба.

Заболевание чаще диагностируется у детей на непостоянных элементах челюстного ряда. Около 30% населения подвержены аномалии в той или иной степени.

Патология возникает на фоне метаболических сбоев в организме или вследствие дефицита объема тканей. Проявление не поддается лечению и сопровождает пациента на протяжении всей его жизни.

Заболевание может протекать в системной, местной или очаговой форме.

Первичные основные симптомы:

- борозды, пятна;

- неровности;

- другие дефекты с неровным контуром на поверхности одного или нескольких зубов.

Осложнения:

- нарушение прикуса;

- пигментация защитного слоя;

- укорочение корня;

- истончение костного вещества;

- избыточная восприимчивость к различным раздражителям;

- расширение каналов;

- множественные поражения в виде углублений и отсутствием эмали в дне изъяна.

Выбор тактики лечения гипоплазии зависит от клинических признаков. Задача врача и пациента — устранить симптоматику, так как полностью избавиться от патологии не представляется возможным.

Для предотвращения постепенного разрушения специалисты рекомендуют установку коронок. При малой площади поражения эмали проводится отбеливание и реминерализация.

Гиперплазия

Гиперпластический процесс характеризуется избыточным образованием дентина, при этом патология не относится к опухолевым проявлениям. Заболевание может быть как наследственным, так и приобретенным в процессе жизни.

Признаком развития гиперплазии защитного слоя органа или его твердых тканей считается появление эмалевых капель. Округлые образования могут достигать диаметра 4 мм.

В их состав входит дентинная ткань или защитный слой. В ряде случаев пространство внутри капли заполняется пульпой. «Эмалевые жемчужины» имеют неизмененную структуру.

Места локализации:

- коронковая часть;

- шейка;

- толща твердых тканей;

- полость зубной единицы.

Данный патологический процесс диагностируется примерно у 2% пациентов стоматологических клиник.

В стоматологической практике встречается патология, характеризующаяся аномальным отложением цемента корня. Такая патология является видом гиперплазии и называется гиперцементозом. Медики выделяют локальное, диффузное и генерализованное течение заболевания. При локальном типе цемент откладывается в одном определенном месте. Это может быть любая область на корне, однако, как правило, локализация приходится на его верхушку.

Диффузному типу характерно обложение всего корня цементом. Патология может поразить одну или несколько единиц, причем в последнем случае происходит сращение корневой системы с твердой альвеолой. Чаще диагностируется на зубах подвижной челюсти.

Признаком генерализованного течения является формирование отложений на всех единицах ряда. Данная форма заболевания практически всегда передается по наследству.

Лечение заболевание заключается в удалении капель при помощи бормашины с последующей шлифовкой эмали. Дальнейшее комплексное лечение лекарственными препаратами назначается врачом в индивидуальном порядке.

Флюороз

Данное заболевание поражает защитный слой, что выражается появлением пятен белого и бурого оттенка.

Причиной патологических изменений становится переизбыток фтора в организме человека. Чаще всего минерал содержится в питьевой воде, однако, в ряде случаев риску подвергаются пациенты, регулярно применяющие в качестве гигиенических средств фторсодержащие пасты.

По симптоматике флюороз легко можно спутать с кариозным поражением. Несмотря на это стоматологи отмечают две важные особенности:

- флюороз чаще проявляется на этапах прорезывания;

- в отличие от кариеса патология локализуется на поверхности в виде множественных пятен.

Эндемическая форма течения заболевания характеризуется появлением белых и бурых пятен на эмали. Профессиональный тип болезни оказывает пагубное влияние на плотность защитного слоя, что постепенно приводит к истиранию.

Самыми серьезными и редкими признаками флюороза в медицине признаны нарушения подвижности суставов, аномалии пассивной части опорно-двигательного аппарата, болезненные ощущения в костных структурах.

В исключительных случаях у пациента наблюдаются расстройства в работе внутренних органов и психоневрологические дисфункции.

Точные причины возникновения заболевания до сегодняшнего дня неизвестны. Несмотря на это, стоматологи мира ежегодно проводят научные исследования, пытаясь определить степень негативного влияния фтора на зачатки зубов.

Выбор методов лечения болезни напрямую зависит от агрессивности ее течения. Медики считают эффективной комплексную терапию, которая повышает шансы на полное выздоровление.

Индивидуально разработанная система лечения, как правило, включает в себя реминерализацию поверхностного слоя, реставрационные мероприятия при помощи цементов, отбеливание, исключение из ежедневного рациона питьевой воды с большим содержанием фтора в составе, специальное питание.

Смотрите в видео о причинах и стадиях развития флюороза.

Гиперестезия

Повышенную восприимчивость тканей зубов к различным раздражителям в стоматологии называют гиперестезией.

Симптомы:

- резкая болевая реакция на раздражающий фактор;

- избыточное слюноотделение;

- онемение, вяжущее послевкусие во рту (сводит скулы).

Практически 50% пациентов стоматологических клиник в процессе жизни обращаются к врачу с жалобами на повышенную восприимчивость зубных единиц.

Чаще всего заболеванием страдает женский пол, чего нельзя сказать о детях и людях престарелого возраста. Дело в том, что в зрелом возрасте склеротичность дентиных структур повышается, поэтому выраженность болевых реакций ослаблена.

Гиперестезия — это осложнение аномалий некариозного типа. Она часто становится следствием патологической стираемости, эрозий и клиновидных дефектов, сопровождающихся обнажением дентина.

Лечение гиперестезии — сложный процесс. Эффективно себя проявило фторирование, процедура перекрытия поверхностного слоя, препарирование зуба (кариозный процесс), снижение возбудимости нервных волокон в дентинных канальцах солью калия, применение средств, перестраивающих и уплотняющих структуру твердых тканей.

Отвечаем на вопрос: почему ночью зубы болят сильнее и чем унять неприятный симптом. В этой статье все о причинах разрушения эмали.

Пройдите по ссылке https://dentist-pro.ru/lechenie/zuby/v-chem-sut-premedikacii-v-stomatologii.html, если интересуют эффективные препараты для премедикации в стоматологии.

Эрозия

Эрозии считаются одними их самых распространенных патологий некариозного типа. Им характерно появление дефектов эмали и дентина на вестибулярной поверхности элементов зубного ряда.

Симметричная локализация на резцах, клыках и премолярах. С течением заболевания цвет эмали изменяется, наблюдаются косметические дефекты и гиперестезия.

Эрозия легко диагностируется при визуальном осмотре, после обработки поверхности костного органа йодом.

Лечение патологии заключается в проведении реминерализующих мероприятий, приеме препаратов на базе кальция, применении аппликаций и физиотерапевтических процедур.

В видео врач более подробно рассказывает о причинах развития и лечении эрозии твердых тканей.

Клиновидный дефект

Деструкцию твердых структур называют клиновидным дефектом. Преимущественно аномалия поражает фронтальные и боковые элементы челюстных рядов. Косметических дефект на вестибулярной стороне имеет форму клина. Как правило, это V-образная ямка, имеющая гладкую поверхность.

Течение заболевания всегда сопровождается повышением чувствительности и нарушением эстетических показателей.

На запущенных стадиях развития, нарушение провоцирует оголение шейки и отлом коронковой части.

Комплексное лечение патологии:

- реминерализирующие мероприятия;

- пломбировка;

- коррекция с помощью коронок/ виниров;

- оптимизация окклюзии.

Некроз

Патология характеризуется нарушением структуры защитного слоя зуба и дентина. Причиной формирования поражений служит пагубное воздействие эндогенных и экзогенных факторов.

На начальном этапе развития болезни в пришеечной области появляется меловидное пятно. Прогрессивному течению характерно образование полости с неровными краями.

Употребляя в пищу кислые и холодный продукты, больной испытывает дискомфортные и болезненные ощущения.

В терапии некроза стоматологи применяют терапевтические и ортопедические методики.

Травмы

Травмой считается появление трещин на дентине, ушиб, перелом корня или коронки, вывих или структурный дефект зачатка.

Клиника травмы зависит от ее типа. Чаще всего наблюдаются следующие проявления:

- шаткость зубной единицы;

- болезненность;

- нарушение жевательных функций.

При отсутствии своевременной медицинской помощи возникает риск потери зуба.

При нарушениях анатомической целостности элемента челюстного ряда или его связи с окружающими тканями, стоматолог устанавливает диагноз на основании рентгенологического исследования.

Лечение травмы заключается в применении консервативных или хирургических методов:

- реставрация коронковой части;

- эндодонтические терапевтические процедуры;

- шинирование;

- экстракция костного органа из альвеолы;

- реплантация зуба.

Патологическое стирание

Патологической стираемостью называют прогрессирующую убыль защитного слоя зуба и дентина, причем аномалия всегда сопровождается уменьшением высоты коронковой части одной или нескольких единиц.

Течение заболевания усложняется повышением чувствительности, нарушением прикуса, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

В лечении патологической стираемости применяются колпачки из неокисляющегося металла или полимеров, пломбировочные материалы, коронки, виниры.

Травмы зубов

Понятие «травма зубов» объединяет в себе повреждения механического характера внешних или внутренних частей зуба. Причинами их возникновения можно назвать падения, удары по челюстной кости во время занятий спортом, драки, аварии. При длительном воздействии на зуб посторонними предметами или твердой пищей ткани его истончаются и становятся хрупкими. В таком случае неприятность может случиться даже при пережевывании пищи.

Травмы зубов могут стать следствием неправильного проведения стоматологических процедур, например некачественной установки штифта. Привести к повреждениям могут и некоторые заболевания, такие как гипоплазия, флюороз, пришеечный кариес, киста корня. К травмам относят переломы коронки или корня, вывих, ушиб зуба. Лечение ушиба основано на исключении физического воздействия на больной орган, отказе от твердой пищи. При лечении вывиха зуб возвращается в лунку для дальнейшего приживления. Если такая операция не имеет перспективы, по мнению стоматолога, проводится протезирование или имплантация. Перелом коронки нуждается в незамедлительном лечении для восстановления не только жевательных функций, но и эстетичного вида, особенно если повреждению подверглись передние зубы. В данном случае устанавливаются несъемные коронки. При переломе корня обычно проводится полное удаление зуба для установления штифта или имплантата.

Связь беременности и гипоплазии

Когда беременность протекает без каких-либо серьезных осложнений, вероятность развития гипоплазии эмали остается на самом низком уровне. Эксперты отмечают следующие факторы риска, которые могут спровоцировать возникновение болезни у ребенка в тот момент, когда он еще находится в животике у мамы:

- перенесенные заболевания во время вынашивания плода: сюда же можно отнести сильный токсикоз, инфекции, а также обострения соматических заболеваний,

- нарушения в работе ЖКТ, вызванные отсутствием сбалансированного рациона, нехваткой питательных веществ, витаминов и микроэлементов,

- несоблюдение рекомендаций врача: для того, чтобы сбалансировать работу всех внутренних органов и систем в организме беременной женщине, специалисты назначают соответствующие витаминные комплексы. Отказ от их приема может спровоцировать неблагоприятные последствия для малыша,

- отсутствие должной гигиены ротовой полости во время беременности: стоматологические заболевания у мамы самым прямым образом отражаются на здоровье ребенка.

Во время беременности следует внимательно относиться к своему здоровью Спровоцировать развитие подобной проблемы может также недоношенность, родовая травма или, например, гемолитическое заболевание. Данной патологии подвержены не только молочные, но и постоянные зубы, но там уже будут свои факторы риска, о которых поговорим чуть позже.

Стирание

Стирание жевательной плоскости присутствует у всех людей в различной степени. Патологическая стираемость зафиксирована у 11% людей, формируется несколькими факторами:

- наследственность;

- неправильный обмен веществ;

- дефекты работы эндокринной системы;

- отклонения в работе нервной системы;

- некоторые хронические заболевания;

- качество питьевой воды (повышенная минерализация);

- употребление в пищу избыточного количества ягод/фруктов.

К патологическому стиранию приводит дополнительная нагрузка при жевании вследствие утраты зубного ряда или нескольких моляров, неправильно подобранные протезы, дефекты тканевых структур. Также к стиранию может привести работа на предприятиях, в воздухе которых находится большое количество механических частиц.

Существует три степени стираемости:

- на уровне слоя эмали;

- на уровне эмалево-дентинного слоя;

- утрата 2/3 частей коронки.

Зубы могут истираться в горизонтальном и вертикальном направлениях, иногда происходит смешанное стирание поверхности.

Кариозные поражения зубов

Кариес — одно из самых распространенных стоматологических заболеваний, которое является следствием жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Бактерии, расщепляя остатки пищи (в особенности сахар) образуют некоторые виды кислот, под действием которых зубная ткань деминерализуется, размягчается и разрушается.

Скорость дегенерации зубного материала под действием кариеса зависит от следующих факторов:

- Гигиена полости рта. При тщательном уходе (особенно перед сном) остатки пищи, налет и болезнетворные бактерии уничтожаются, что способствует замедлению распространения кариозных поражений.

- Состояние обмена веществ. В зависимости от здоровья эндокринной системы процесс разрушения может протекать медленнее или ускоряться. Сюда же относятся расстройства питания — при избытке сладкого в рационе кариес прогрессирует значительно быстрей.

- Здоровье желудочно-кишечного тракта. Этим обусловлены химические процессы расщепления простых углеводов, провоцирующих кариес.

- Наличие расстройств сна. Поскольку бактерии, вызывающие кариес, относятся к анаэробным организмам (то есть живущим без доступа воздуха), расстройства сна, из-за которых пациент спит с открытым ртом или храпит значительно снижают темпы размножения бактерий. К этой группе факторов присоединяется активно-разговорный ритм жизни, при котором пациенту приходится много разговаривать, вследствие чего регулярный доступ воздуха в ротовой полости снижает активность микроорганизмов.

Симптомы кариеса

Первыми проявлениями кариеса становятся белые или темные пятна на эмали зуба. Чаще всего это проходит незамеченным, особенно в случае поражения дальних зубов.

Следующим этапом появляется повышенная чувствительность зубов к воздействию внешней среды — реакция на сладкую пищу, перепады температуры.

В случаях, когда кариес поразил поверхность зуба, разрушение может сопровождаться заострением его краев, вследствие чего часто травмируется слизистая оболочка ротовой полости рядом с больным зубом.

Если на этой стадии кариес не был вылечен, он продолжит разрушать зуб, пока не достигнет пульпы — участка мягких тканей, в котором располагается зубной нерв. Это сопровождается сильной болью, с которой, в большинстве случаев, пациент и приходит к стоматологу. Чем раньше пациент обращается к врачу, тем больше тканей зуба удается впоследствии сохранить.

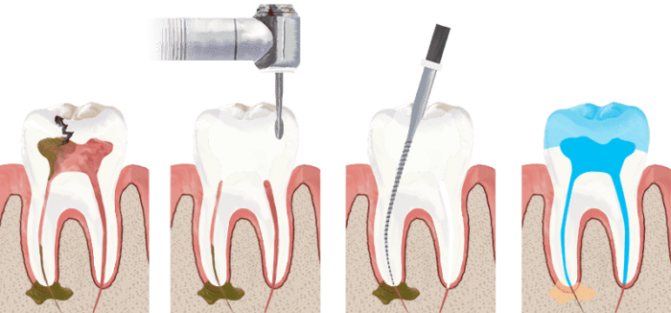

Лечение кариеса

Лечится кариес удалением пораженных тканей. Для этого кариозная полость зуба вскрывается и препарируется с помощью бормашины, абразивных средств, лазера или ультразвука. После этого зуб пломбируют..

Пломбирование позволяет восстановить функциональность зуба в случае легкой и средней степени тяжести разрушения зубных тканей. В случае, когда зуб был разрушен почти полностью, применяют протезирование.

Эпидемический флюороз

Чрезмерное поступление в организм фтора вызывает флюороз, ранним симптомом которого является потемнение и разрушение зубов. Клинические проявления заболевания зависят от количества попавшего в организм фтора.

Стоматологи выделяют следующие виды флюорозного поражения:

Лечение патологии

При появлении маленьких шариков возле молочного зуба родители должны показать ребенка стоматологу. Он проводит обследование эмали и соседних моляров, при необходимости и возможности, делает рентгеновское исследование с панорамным снимком. Первый этап лечения состоит в шлифовке новообразований специальным буром с алмазным напылением.

После снятия дефекта от гиперплазии эмали на зуб наносится специальный состав на основе кальция и фтора. Он впитывается в дентин через открытые канальцы и быстро затвердевает, закрывая шлифованное место. Иногда такую процедуру проводят несколько раз, чтобы снизить гиперчувствительность к горячей или холодной пище. В домашних условиях ребенок обязательно чистит зубы лечебной пастой 2–3 недели, родители делают аппликации с минерализующими компонентами.

При обнаружении заболевания малыша следует привести к специалисту как можно раньше. Каждые 3–6 месяцев он должен проводить повторный осмотр зубов, вовремя убирать шарики, которые мешают ровному росту. При гиперплазии часто возникают различные формы кариеса, поэтому средства по уходу подбираются только дантистом и должны отличаться высоким качеством. Тщательное наблюдение продолжается и после прорезывания коренных моляров, особенно, во время подросткового возраста.

Гиперплазия эмали

Как выглядит гиперплазия зубов – видно на фото. Это заболевание характеризуется разрастанием твердых тканей в разных областях: чаще всего – в области шейки зуба. Специалисты называют такие наросты «эмалевыми каплями». Метод лечения для всех пациентов здесь примерно одинаковый: врачи удаляют наросты при помощи сошлифовки, далее полируют эмаль и назначают комплекс процедур фторирования, которые способствуют ее укреплению.

На фото пример гиперплазии эмали зуба

Интересно, что бывает не только гиперплазия зубов, но и гиперплазия десен. Про разрастание слизистой полости рта читайте статью на сайте!

Диагностические методы

Для диагностики заболевания врач производит внешний осмотр зубного ряда. О наличии некариозного поражения говорят:

- изменение окраски эмали;

- негладкая поверхность: волнистая, с выраженными бороздками, с точечными вкраплениями;

- недоразвитие коронковой части;

- наличие вмятин или наростов.

Определить расположение зачатков позволит рентгенография. Деструктивные изменения могут быть выявлены при помощи сканирующей электронной микроскопии.

Гипоплазия зубной эмали

Исследуя некариозные поражения зубов у детей, мы убедились в том, что гипоплазия встречается в медицинской практике едва ли не чаще всех прочих нарушений. Что же это такое? Это дефекты и пятна на поверхности зуба. Поражение может охватывать также дентин. Встречаются случаи недоразвития тканей пульпы. Потому следует использовать обобщенный термин «гипоплазия».

Причиной такого нарушения являются проблемы с обменом веществ в организме матери. В первую очередь – сбои в водно-солевом и белковом обмене. Это приводит к тому, что зубы ребенка изначально формируются неправильно.

Гипоплазия зубной эмали

Токсикоз у матери, а также болезни самих детей в раннем возрасте (рахит, эндокринные нарушения, диспепсия). В большинстве случаев поражаются клыки, резцы и первые моляры.

Гипоплазия бывает:

- местная – поражен 1 зуб;

- системная – охвачены все зубы либо их группа, формировавшаяся в определенный период;

- очаговая – поражает несколько рядом стоящих или одновременно сформированных зубов.

Гипоплазия – явление необратимое. Если имеет место поражение тканей зуба, оно не исчезнет само по себе. Не помогут в этом пасты, гели и капы с составами для реминерализации.

Формы гипоплазии

Следует выделить такое явление, как тетрациклиновые зубы. Препараты тетрациклина и ряд других медикаментов способны вызывать стойкое окрашивание эмали или всей коронки. Более того, эти вещества часто приводят к недоразвитию эмали.

Лечение сочетает несколько методик. Это и реминерализация эмали, и реставрация зубов.

- Используются специализированные зубные пасты.

- Применяется электрофорез с глицерофосфатом кальция.

- Назначаются витаминно-минеральные комплексы.

- Выписываются таблетки «Кламин».

Гипоплазия зубной эмали

Основные виды системной гипоплазии

В терапевтической стоматологии существует следующая классификация врожденных аномалий зубных тканей.

Изменение оттенка эмали

Данная форма проявляется образованием желтых пятен на передних поверхностях симметрических зубов. Такие меловидные очаги не сопровождаются болью и дискомфортом. При этом зубные поверхности сохраняют свою целостность и блеск. На протяжении жизни, преимущественно, клиническая картина не изменяется и не усугубляется.

Пятнистая форма

Недоразвитие эмали

Данная гипоплазия эмали зубов у взрослых протекает в таких вариантах:

| Виды гипоплазии | Клиническая картина |

| Волнистая эмаль | Волнистая структура эмали |

| Точечное поражение |

Точечная форма |

| Бороздчатые углубления |

Образование атипичных борозд на вестибулярной поверхности зуба |

Полное отсутствие эмали

Наиболее тяжелой формой данной патологии считается – аплазия или полное отсутствие поверхностного слоя зуба.

В таких клинических случаях пациенты предъявляют следующие жалобы:

- эстетическая деформация зубных рядов;

- болевые ощущения от температурных раздражителей;

- приступы боли от механического или химического повреждения зубов.

Полное отсутствие зубной эмали

Признаками заболевания специалисты считают полное или частичное отсутствие поверхностного слоя зуба. При локальном поражении эмаль исчезает на дне углубления или борозды.

Недоразвитие дентина

Данный дефект сопровождается выраженной деформацией коронковой части зуба.

С стоматологии специалисты выделяют следующие типичные формы недоразвития дентина:

| Гипоплазия дентина | Клиническая картина |

| Бочкообразная форма зуба и полулунная выемка режущего края |

зубы Гетчинсона |

| Бочкообразные коронки с ровным режущим краем |

Зубы Фурнье |

| Конусообразная форма первых моляров |

Зубы Пфлюгера |

Гипоплазия и гиперплазия зубной эмали по типу зубов Фурнье и Гетчинсона, как правило, являются признаками вторичного врожденного сифилиса.

Некроз эмали и дентина

В последнее время стоматологи все чаще встречаются с некрозом зубов, что является следствием системной интоксикации организма, патологий центральной нервной системы, гормонального дисбаланса и токсического воздействия на твердые зубные ткани.

Заболевание начинается с образования небольшого меловидного пятна в пришеечной области зуба. Зона поражения постепенно пигментируется и приобретает шероховатость. Затем эмаль исчезает и образовывается дефект дентина.

Пациенты отмечают незначительную боль от механических и температурных раздражителей в течение 2-3 минут.

Методики лечения некариозных патологий

Многие специалисты до недавнего времени считали, что ключевым методом устранения подобных дефектов является несъемное протезирование в виде установления искусственных коронок. Развитие современных стоматологических технологий позволило подойти к этому вопросу дифференцированно с учетом распространенности и глубины дефекта.

Установление искусственной коронки на передний зуб

На сегодняшний день большинство случаев устранения некариозных поражений осуществляется посредством реставрации композитными материалами. Данная методика способствует полноценному восстановлению анатомической формы и эстетического вида поврежденного зуба.

Реставрация передней группы зубов

При значительном разрушении коронковой части стоматологи выполняют удаление пульпы, пломбирование корневых каналов, установление стекловолоконного штифта и композитную реставрацию коронки.

Реставрация зубов посредством композита и стекловолоконного штифта

Патологическая стираемость эмали

Заболевание проявляется в любом возрасте, может быть связано с нарушениями прикуса, с наличием вредных привычек (раскусывание орехов и семечек), с бруксизмом. Патология часто возникает и тогда, когда человек потерял часть зубов, и не спешит их восстанавливать – в таком случае происходит механическая перегрузка оставшихся единиц, т.к. они «работают» вдвое больше положенного.

На фото показана стираемость эмали

«Заметила, что зубы стали ниже по высоте, но к врачу не думала обращаться: болей и кариозных дырок не было. В итоге стало хуже: через время заметила, что растрескалась эмаль и стала болезненной, а лицо постарело. Последним неприятным моментом был тот факт, что новая одноклассница старшей дочери подумала, что я не мама, а бабушка. Неужели я так постарела? Пошла по врачам, в том числе и к стоматологу. Оказалось, у меня повышенная стираемость эмали, из-за этого негативные изменения во внешности и другие последствия. Поставили коронки – стало лучше. Врач сказал, что если бы пришла раньше, то можно было менее кардинально проблему решить. Но откуда я знала, что кроме дырок в зубах бывает и такое!»

Светлана В., фрагмент отзыва из переписки на форуме woman.ru

Врачи выделяют несколько видов стираемости эмали – горизонтальную и вертикальную. При горизонтальной проблема решается установкой коронок, при вертикальной стираемости можно обойтись установкой виниров или люминиров.

Виды

Некариозные патологии, развившееся до прорезывания, проявляются:

- Неэндемическим флюорозом.

- Неправильным формированием зубных зачатков (эмалевая гиперплазия, гипоплазия, тканевая дисплазия, Турнера).

- Наследственными нарушениями (несовершенством одонтогенеза, дентиногенеза, амелогенеза).

Патологии, прогрессирующие после прорезывания, включают:

- Гиперестезию.

- Некроз.

- Эрозию.

- Повышенное стирание.

- Клиновидный дефект.

- Зубные дисколориты.

- Патологическое рассасывание.

- Травматические повреждения.

Флюороз

Для флюороза характерно появление выделяющихся на фоне эмали пятен. Причиной служит чрезмерное применение препаратов, содержащих фтор, высокая интенсивность дентальной гигиены. Также к факторам риска относят повышенную концентрацию фтора в почве и воде.

Эмаль желтеет, приобретает коричневый оттенок, становится матовой, непрозрачной. Наблюдается пигментация в центральной части пятен и размытость очертаний. Зубные поверхности поражаются полностью или частично.

Гипоплазия

Развитие гипоплазии обуславливается сильным токсикозом матери, отрицательным влиянием инфекционных заболеваний, дестабилизацией метаболических процессов, травмами костной челюстной структуры.

Выделяют системную (множественную), местную (поражается один зуб), очаговую (поражаются рядом стоящие зубные единицы) гипоплазию. На пораженных участках коронок обнаруживаются бороздки (пятнышки).

Гиперплазия

При гиперплазии на эмали появляются выступы («,капли»,), придающие ей шероховатость. Образования бывают эмалевыми, эмалево-дентинными, пульпарно-эмалево-дентинными, внутридентинными, пародонтальными.

Эстетика ухудшается, дискомфорт и боли отсутствуют. Постоянное откладывание терапии способствует развитию воспалительных процессов.

Наследственные нарушения структуры зуба

Выделяют три типа несовершенных тканевых изменений.

При амелогенезе нарушается закладка эмалевого слоя, аномалии развития пульповой камеры и дентина отсутствуют. Зубы выглядят изъеденными, с отсутствием верхнего покрытия.

Для одонтогенеза характерно ухудшение состояния зубов, подверженность поверхностным сколам, интенсивное стирание.

Дентиногенез сопровождается нарушением дентиновой структуры, быстрым стиранием эмали, сколами, преобладанием янтарных оттенков.

Дисколориты

Если цвет дентина изменяется до прорезывания, диагностируются зубные дисколориты. Основной симптом – неоднородность оттенков зубных единиц.

Среди факторов риска выделяют злоупотребление тетрациклиновыми средствами в период беременности, дестабилизацию пигментного обмена, недуги желчных протоков, несовместимость родительских групп крови.

Повышенное стирание

Интенсивное стирание обуславливается недостаточно качественной ортопедической терапией, пагубными привычками, пищевыми пристрастиями, дефектами зубного ряда.

На первой стадии патологии наблюдается эмалевое стирание, на второй – износ эмалево-дентинных соединений (без поражения пульповой камеры), на третьей – поражается более двух третьих высоты коронки.

Горизонтальная форма стирания характерна для зубов, вертикальная – для клыков. Также встречается смешанный тип стирания.

Клиновидный дефект

Патология, поражающая первые премоляры и клыки, развивается от агрессивного воздействия на эмаль механических раздражителей. В процессе эмалевого стирания на пришеечных участках образуются V-подобные углубления.

Симптоматика обуславливается глубиной поражения:

- Повреждение эмали сопровождается нерегулярными болями, обостряющимися под воздействием термических раздражителей. Оттенок зуба не изменяется, глубина поражения составляет 1-2 мм.

- Износ дентинно-эмалевого соединения сопровождается болями во время еды, чистки зубов. Глубина дефекта – 3-4 мм.

- Если стерто более двух третьих дентина, боль появляется самопроизвольно, возникает необходимость в депульпировании.

Эрозия

Нарушение тканевой структуры объясняется преобладанием кислых блюд в рационе питания, частой рвотой, проявляющейся при токсикозе, алкоголизме, булимии. Эрозия обуславливается особенностями профессиональной деятельности, неправильным использованием медикаментозных средств.

По мере развития заболевания исчезает естественный эмалевый блеск, поверхность становится шероховатой, появляются мелкие углубления округлой формы с блестящим, гладким дном.

Некроз

Повышенный риск развития некроза, сопровождаемого утратой поверхностной ткани на зубном участке, объясняется гормональным дисбалансом, трудовой деятельностью на предприятиях химической промышленности.

Некроз, поражающий шеечные области, проявляется оскоминой, тканевой чувствительностью, появлением пятен, разрушением (разъеданием) эмали.

Гиперестезия

Для гиперестезии характерны болевые приступы, провоцируемые воздействием различных раздражителей. К факторам риска относят системные сбои в функционирования систем организма, истончение эмалевого, дентинового слоев, температурные перепады.

Травматические повреждения

Острые виды патологии обуславливаются ударами, падениями. Хроническая форма прогрессирует вследствие надкусывания зубами орехов, других предметов с высокими показателями твердости. Отдельную подгруппу составляют поражения, вызванные неправильно проведенным стоматологическим вмешательством.

К перечню распространенных разновидностей травм относят деформацию зубных зачатков, переломы, ушибы, вывихи зубных единиц.

Стираемость зубов

Стирание зубов может быть как естественным, так и паталогическим. Стираемость зубов всегда различна. Она зависит от прикуса, минерализации эмали, других причин. Проявляется в виде реакций на температурные/химические/механические раздражители.

Стираемость зубов

В процессе зубы меняют свою естественную анатомическую форму. Интересно, что стертые участки редко поражаются кариесом. Это связано с тем, что естественные углубления и бороздки, в которых собираются обычно бактерии, стираются. Со временем меняется прикус. Это приводит к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава.

Видео — О повышенной стираемости зубов

Комментарии

Прочитал вашу статью, судя по написанному, у меня клиновидный дефект, но никогда об этом не знал. Что будет, если не пойти лечиться к стоматологу? Это же некариозное поражение.

Павел (23.07.2019 в 14:51) Ответить на комментарий

Напишите свой комментарий Отменить ответ

Чрезмерная стертость зубов

Существует физиологическое стирание зубов, которое проявляется постепенным стачиванием бугров премоляров и моляров. Это явление сопровождает естественное старение организма.

Наряду с таким процессом существует патологическое стирание, для которого характерна быстрая убыль эмали и дентина.

Причинами заболевания служат:

- аномалии прикуса;

- преждевременное удаление зубов, что вызывает неравномерную перегрузку зубных рядов;

- ошибки ортопедического лечения;

- гормональные расстройства;

- некоторые виды некариозных поражений;

Стоматологи различают следующие три степени стертости:

- незначительная убыль бугров и режущих краев;

- средняя степень с локальным оголением дентина;

- значительная стертость эмали и дентина, которая достигает уровня пульпарной камеры.

Пигментация зубов и налет

Согласно классификации ВОЗ, возникновение пигмента и налета также относится к некариозным поражениям твердых тканей зуба.

Природный оттенок здоровой эмали в норме может быть бело-голубоватым и сероватым (на молочных единицах) и желтоватым (на постоянных единицах). По шкале Вита яркость натуральных зубов соответствует 6-8 степени. Однако в процессе жизнедеятельности и под воздействием разных факторов, оттенок эмали может изменяться, становясь желтым, серым и коричневым.

Чтобы решить проблему некрасивого оттенка, достаточно провести профессиональное отбеливание. Врач сможет подобрать именно тот метод, который подойдет пациенту: внутреннее (внутриканальное) или наружное кабинетное отбеливание, микроабразия эмали, домашние методики (например, Opalescence). Однако нужно помнить, что цвет эмали очень быстро может измениться в худшую сторону, если вы будете злоупотреблять цветными продуктами и напитками, курить и плохо ухаживать за полостью рта после процедур отбеливания.

На фото показан налет на зубах

Этиология заболевания

Зубные ткани человека происходят из двух зародышевых листков:

- эктодерма, из которой формируется эмаль;

- мезодерма, служащая основанием для цемента, пульпы и дентина.

Процессы развития зубов включают следующие этапы:

| Стадии формирования | Клиническая и микроскопическая картина |

| Закладка |

Внутриутробная закладка молочных и постоянных зубов |

| Формирование эмали |

Микроскопическая картина обызвествления эмали |

| Образование дентина |

Постепенное формирование дентина |

| Прорезывание |

Процесс прорезывания молочного зуба |

| Формирование цемента корня |

Рентгенологическая картина окончательного формирования корневой системы |

Внутриутробные процессы образования твердых тканей и прорезывания протекают под контролем жизнеобеспечивающих систем полости рта, которые контролируются пульпой, слюной и периодонтом.

Таким образом, врожденные некариозные повреждения часто выступают результатом аномального деления эктодермы и мезодермы, что напрямую влияет на образование эмали, дентина и цемента. Кроме этого некариозные патологии наблюдаются у пациентов с тяжелыми системными заболевания организма.

Исходя из вышеперечисленной информации специалисты группируют данные заболевания следующим образом:

Этиологическая классификация некариозных поражений

Стоматологические аномалии строения и развития зубов некариозного происхождения разделяют на следующие категории:

| Наследственные патологии | Аномалии количества и формы зубов | Некариозные поражения как результат системного заболевания | Повреждения зубов вследствие воздействия внешних факторов |

| Синдром Стейнтона-Капдепона в виде наследственного нарушения структуры зубных тканей |

Аномалии количества зубов |

«янтарные зубы» |

Флюороз |

| Несовершенный амелогенез | Зубы Гетчинсона |

Полная аплазия |

|

|

Несовершенный дентиногенез |

Тетрациклиновые зубы |

Каждая вышеописанная группа патологий имеет свои отличительные свойства в клинической и рентгенологической картине, которые обусловлены причиной заболевания.

Некроз эмалево-дентинного слоя

Заболевание быстро прогрессирует: сначала поражается эмаль, но постепенно она разрушается и обнажается дентин. Люди с подобной патологией жалуются на то, что после употребления пищи и механических воздействий у них возникают болезненные ощущения, которые после исключения раздражающих факторов быстро проходят.

Врачи различают химический и кислотный некроз. Химический возникает у взрослых людей из-за употребления продуктов, напитков и лекарств, содержащих большое количество кислот, а также из-за заболеваний ЖКТ и эндокринных нарушений. Кислотная форма некроза возникает у взрослых людей, работающих на вредном производстве.

Некроз тканей — достаточно серьезная патология

Перед лечением патологии проводят ее дифференциальную диагностику с эрозией, т.к. проявления этих двух заболеваний очень схожи. Что касается терапии, то она стандартна: реминерализация и фторирование, прием витаминных комплексов, исключение провоцирующих заболевание факторов, протезирование и эстетическая реставрация при необходимости.

Наследственные патологии

Некариозные поражения зубов, возникающие на фоне наследственности, делятся на генные и хромосомные, они не зависят ни от условий жизни и внутренних заболеваний организма, ни от экологической обстановки, в которой проживает человек. Патологии разделяют на два основных вида:

- несовершенный амелогенез: поражается эмаль. Лечение заключается в укреплении эмали фторсодержащими и реминерализующими составами, эстетической реставрации, ортопедии,

- неполноценный дентиногенез: поражается дентин. Эта группа заболеваний более опасна, т.к. она сопровождается не только внешними дефектами и нарушением эстетики улыбки, как в первом случае, но и может сопровождаться целым рядом серьезных патологий организма – несовершенный остеогенез (костеобразование), переломы костей, задержка роста, глухота. Лечение здесь должно быть комплексным, включать протезирование, реминерализующую терапию, терапию наследственных нарушений.