Перед тем как начать рассмотрение анатомии полости рта человека, стоит отметить, что кроме первоначальных пищеварительных функций этот участок переднего отдела ЖКТ принимает самое непосредственное участие в таких наиважнейших процессах, как осуществление дыхания и речеобразование. Строение ротовой полости имеет ряд особенностей, о подробных характеристиках каждого из органов данного отдела системы пищеварения вы узнаете ниже.

Полость рта (cavitas oris) является началом пищеварительной системы. Стенками полости рта служат внизу челюстно-подъязычные мышцы, образующие диафрагму рта (diaphragma oris). Сверху расположено нёбо, которое отделяет ротовую полость от полости носа. С боков полость рта ограничивают щеки, спереди — губы, а сзади она сообщается с глоткой через широкое отверстие — зев (fauces). В полости рта располагаются зубы, язык, в нее открываются протоки больших и малых слюнных желез.

Далее представлено подробное описание и фото строения ротовой полости человека.

Строение и функции полости рта

У всех живых организмов, включая людей, рот является первым отделом системы пищеварения. Это его самая важная и общая для большинства существ функция, независимо от того, какую форму ему придумала природа. У человека он представляет собой щель, способную широко открываться. Ртом мы захватываем либо принимаем пищу, удерживаем ее, измельчаем, обильно смачивая при этом слюной, и проталкиваем в пищевод, по сути, являющийся полой трубкой, по которой пища проскальзывает в желудок для переработки. Но начало переваривания начинается уже во рту. Именно поэтому древние философы говорили, сколько раз прожуешь, столько лет проживешь.

Второй функцией рта является произношение звуков. Человек не только их издает, но и соединяет в сложнейшие комбинации. Поэтому строение полости рта у людей намного сложнее, чем у наших братьев меньших.

Третья функция рта – участие в процессе дыхания. Тут в его обязанности входит только прием порций воздуха и препровождение их в дыхательные пути, когда по каким-либо причинам с этим не справляется нос и частично во время разговора.

Аномалии развития

Анатомия полости рта у некоторых людей не такая, как обычно, что связано с аномалиями развития.

| Аномалия | Особенности | Методы исправления |

| Волчья пасть | Неполное срастание верхних челюстных отростков. Чаще всего при такой аномалии наблюдается затруднённое дыхание, частые простудные заболевания | Устраняется только хирургическим путем |

| Заячья губа | Несрастание верхней челюстной кости и носовой полости. Внешне проявляется как расщелина губы. Женщины, которые в период вынашивания ребенка злоупотребляли вредными привычками, наиболее часто рожают младенцев с такой аномалией | Устраняется только с помощью пластической хирургии |

| Макростомия | Проявляется чрезмерно широким размером ротовой щели | Для исправления аномалии используется хирургическое вмешательство |

| Не заращение щели между челюстными отростками жаберной дуги | Проявляется отсутствием верхнего неба, относится к врождённым порокам | Оперативное вмешательство |

| Микрохейлия | Очень малые размеры губ | Операция |

| Макродентия | Чрезмерно большие размеры одного, нескольких или всех зубов | Лечение зависит от степени нарушения. Возможно удаление некоторых зубов с последующим ортодонтическим лечением. |

| Зубы Гетчинсона | Системная гипоплазия эмали и дентина. Изменяются размеры и форма зубных коронок. | Устранение первопричины патологии (чаще всего это сифилис). Кроме того, лечение направлено на реконструкцию эмали, реставрацию коронок зубов и устранение косметических дефектов. |

Это лишь некоторые аномалии, в результате которых строение рта и его полости сильно меняется. Аномалии чаще всего имеют врождённый характер и требуют вмешательства специалистов в раннем возрасте, в противном случае могут возникнуть сложности в проведении лечебной процедуры.

Анатомическое строение

Мы ежедневно пользуемся всеми частями рта, а некоторые из них даже многократно созерцаем. В науке несколько конкретизировано строение полости рта. Фото наглядно показывает, что оно собой представляет.

Медики в этом органе выделяют два отдела, названные преддверием рта и собственно его полостью.

В преддверии имеются наружные органы (щеки, губы) и внутренние (десны, зубы). Так сказать, вход в ротовую полость называется ротовой щелью.

Сама ротовая полость представляет собой некое пространство, со всех сторон ограниченное органами и их частями. Снизу – это дно нашей ротовой полости, сверху нёбо, спереди – десны, а также зубы, сзади миндалины, являющиеся границей между ртом и горлом, с боков щеки, в центре язык. Все внутренние части ротовой полости покрыты слизистой оболочкой.

Мышцы

Вокруг ротовой полости располагаются мышцы, которые позволяют ротовой щели двигаться и выполнять различные функции, в том числе, пережевывание пищи.

Мышцы полости рта подразделяются на две группы:

- Круговая мышца – с помощью мышечной ткани происходит расширение и сужение ротовой щели. Состоит из небольших пучков, которые направляются к губам.

- Мышцы, которые располагаются радиально к ротовой полости. В эту группу следует отнести:

- опускающая угол губ;

- мышца, опускающая нижнюю губу;

- мышечная ткань подбородка;

- щечная;

- мышечная ткань, которая поднимает и опускает верхнюю губу;

- мышцы скул;

- смеховые мышцы.

Все мышцы в области рта связаны между собой и при функционировании имеют свойство дополнять друг друга.

На фото мышцы ротовой области:

Множество мышц, расположенных между языком и подъязычной костью, образуют дно полости рта или диафрагму.

Губы

Этот орган, которому столько внимания уделяет слабый пол, чтобы править сильным полом, по сути, является парными мышечными складками, окружающими ротовую щель. У человека они участвуют в удержании пищи, поступающей в рот, в звукообразовании, в мимических движениях. Выделяют верхнюю и нижнюю губы, строение которых примерно одинаковое и включает три части:

— Наружная — покрыта ороговевающим плоским многослойным эпителием.

— Промежуточная — имеет несколько слоев, наружный из которых также роговой. Он очень тонкий и прозрачный. Сквозь него отлично просвечивают капилляры, что и обуславливает розово-красный цвет губ. Там, где роговой кожный слой переходит в слизистую, сосредоточено множество нервных окончаний (в несколько десятков раз больше, чем в кончиках пальцев), поэтому губы человека необычайно чувствительны.

— Слизистая, занимающая заднюю часть губ. В ней есть много протоков слюнных желез (губных). Покрывает ее неороговевающий эпителий.

Слизистая губ переходит в слизистую десен с образованием двух продольных складок, именуемых уздечками верхней губы и нижней.

Границей нижней губы и подбородка является горизонтальная подбородочно-губная борозда.

Границей верхней губы и щек являются носогубные складки.

Между собой губы соединяются в углах рта губными спайками.

Ротовая полость

I

Ротовая полость (cavum oris)

начальный отдел пищеварительного тракта; спереди открывается ротовой щелью, сзади сообщается с глоткой.

В сформированном организме ротовое отверстие и полость рта входят в понятие «рот». Ротовое отверстие — ротовая щель — находится между верхней и нижней губой, при сомкнутых губах длина его варьирует, в среднем составляя 6—8 см. Губы, в области которых происходит переход от кожи к слизистой оболочке, включают три отдела — кожный (начинается от основания носа на верхней губе и от губоподбородочной борозды на нижней), переходный, или красную кайму, и слизистый.

Ротовую полость (рис.) разделяют на два отдела: передний, или преддверие рта, и задний, или собственно полость рта. При открытом ротовом отверстии эти отделы широко сообщаются между собой, при сомкнутых челюстях преддверие сообщается с собственно полостью рта через межзубные промежутки и позади последних моляров. Преддверие рта имеет подковообразную форму и располагается между губами и щеками снаружи и губно-щечными поверхностями губов и альвеолярных частей челюстей изнутри. Слизистая оболочка губ, переходя на альвеолярные части обеих челюстей, образует по средней линии вертикальные складки, называемые уздечкой губ. Слизистая оболочка, покрывающая альвеолярные части челюстей в области зубных альвеол, называется десной Часть десны, расположенная в промежутках между соседними зубами, образует десневые (межзубные) сосочки.

Собственно полость рта при сомкнутых челюстях имеет вид узкой горизонтальной щели. При открытом ротовом отверстии ее объем резко увеличивается, изменяется форма. Спереди и с боков собственно полость рта ограничена зубными рядами, альвеолярным отростком верхней челюсти и нижней челюстью: сверху — твердым и частично мягким небом; кзади она открывается отверстием зева. Костная часть твердого неба представлена небными отростками верхней челюсти и горизонтальной пластинкой небной кости. Посередине, в месте соединений небных отростков, образуется шов твердого неба. В передней части твердого неба по бокам от шва идут поперечные складки слизистой оболочки, особенно хорошо выраженные у детей. У переднего конца небного шва вблизи центральных резцов имеется так называемый резцовый сосочек, соответствующий отверстию резцового канала содержащего сосуды и нервы.

Мягкое небо состоит из фиброзной пластинки — небного апоневроза с прикрепленными к нему мышцами неба и зева и слизистой оболочки, покрывающей его нижнюю (ротовую) и верхнюю (носовую) поверхность. В спокойном состоянии мягкое небо вертикально свисает. Задний край ее посередине имеет выступ — небный язычок, по бокам от которого слизистая оболочка мягкого неба образует по паре складок — небные дужки. Между дужками располагаются небные Миндалины.

Нижняя стенка, или дно, полости рта, образована мягкими тканями, расположенными между языком и кожей подчелюстной области. Основой дна полости рта является диафрагма рта, состоящая из парной челюстно-подъязычной мышцы и лежащих над ней подбородочно-подъязычной мышцы и мышц языка — подбородочно-язычной и подъязычно-язычной. Слизистая оболочка дна полости рта, переходя на нижнюю поверхность языка, образует по средней линии складку — уздечку языка. По сторонам от нее располагаются сосочки, на которых открываются выводные протоки поднижнечелюстной и подъязычной желез.

Слизистая оболочка, выстилающая полость рта, обладает высокими регенераторными свойствами и устойчивостью к действию механических, химических и термических факторов. На щеках, губах, дне полости рта слизистая оболочка легко собирается в складки, в области неба и альвеолярного отростка верхней челюсти она прочно фиксирована к кости. Слизистая оболочка переходного отдела губ, для которого характерно исчезновение волос и потовых желез, но где сохраняются сальные железы, покрыта многослойным эпителием с явлениями ороговения. Со стороны подлежащей соединительной ткани в эпителий вдаются высокие сосочки, содержащие широкие капиллярные петли, просвечивающие через поверхностные слои эпителия. Они придают этому отделу губ характерный красный цвет, который может меняться в зависимости от кровенаполнения сосудов и степени насыщенности крови кислородом (при некоторых пороках сердца губы приобретают голубоватый оттенок, при кровопотере или резком спазме сосудов красная кайма губ белеет). Слизистая оболочка слизистого отдела губ и значительной части полости рта выстлана многослойным неороговевающим эпителием (исключение составляют десны, твердое небо, нитевидные сосочки языка, покрытые ороговевающим эпителием). Собственная пластинка слизистой оболочки полости рта, расположенная под эпителием, представлена довольно рыхлой соединительной тканью, богатой клеточными элементами. Соединительнотканная пластинка без резкой границы переходит в подслизистую основу, состоящую из рыхлой соединительной ткани. Характерная для слизистой оболочки пищеварительного тракта мышечная пластинка, отделяющая слизистую оболочку от подслизистой основы полости рта отсутствует. В некоторых участках, а именно на деснах, в области небного шва, на языке, отсутствует и подслизистая основа.

Ротовая полость, имеющая мощную чувствительную иннервацию, обладает рецепторно-регуляторной функцией. Рецепторный аппарат представлен вкусовыми, тактильньными, термо-, хемо- и осморецепторами. Импульсы, поступающие с рецепторов, обусловливают функциональную активность ретикулярной формации и вегетативных центров головного мозга и регулируют деятельность органов пищеварения, дыхательной и других систем организма. В частности, осморецепторы, связанные с центром жажды, принимают участие в регуляции водного обмена. При обезвоживании организма происходит раздражение осморецепторов, активация центра жажды, включение механизма задержки воды в организме. При гипергидратации включается противоположный механизм, увеличивающий выведение жидкости из организма.

Слизистая оболочка Р. п. и Слюна выполняют важнейшую функцию организма — барьерную. Барьерные свойства слизистой оболочки обеспечивают ее эпителий, обладающий селективной проницаемостью и всасывательной (резорбтивной) способностью, особенно выраженной в подъязычной области, а также многочисленные факторы неспецифического и специфического иммунитета. Благодаря увеличению секреции слюны происходит разведение токсических патогенных агентов, а ее буферным свойствам — нейтрализация кислот и щелочей. Такие ферменты слюны, как ДНК-аза, РНК-аза, пероксидаза, каталаза, расщепляют многие вещества, в т.ч. патогенные. Неспецифическую клеточную защиту тканей Р. выполняют лейкоциты, осуществляющие фагоцитоз и выделяющие неспецифические гуморальные факторы иммунологической защиты. Неспецифическую гуморальную защиту обеспечивают лизоцим, интерферон, комплемент, лизосомальные ферменты, лизосомально-катионные белки и др. Ротовая полость имеет мощную систему специфического гуморального иммунитета. Основная роль принадлежит секреторным иммуноглобулинам А., обладающим широким спектром защитного действия (антимикробным, антивирусным, антитоксическим), и в меньшей мере иммуноглобулниам G. Специфическую клеточную защиту осуществляет система Т-лимфоцитов подслизистой основы.

В слюне содержатся гормоноподобные вещества, образующиеся преимущественно в тубулярном аппарате слюнных желез и оказывающие специфическое действие на функции организма. Наиболее мощным гормоноподобным веществом является паротин, участвующий в регуляции кальциевого и фосфорного обмена (вызывает снижение содержания кальция в крови, способствует минерализации обызвествленных тканей, активирует процессы роста и метаболизма в костях и зубах). В слюне также содержатся факторы роста нервов, факторы эпидермального роста, эритропоэтины, глюкагоноподобный, инсулиноподобный факторы и другие физиологически активные вещества.

Одна из основных функций Р. п. — участие в измельчении пищи. Кроме того, в ней начинается химическая обработка пищи за счет ферментов слюны, расщепляющих углеводы. Полость рта имеет также значение для осуществления дыхания, образования голоса и артикуляции. Функциональные нарушения в полости рта (расстройство жевательной функции и др.) неизбежно оказывают влияние на функцию всего пищеварительного тракта.

Выделительная функция Р. п. тесно связана с функциональной активностью слюнных желез, которые выделяют большое количество продуктов метаболизма, антигенные субстанции, фармакологические вещества и др.

Микрофлора полости рта. Микроорганизмы попадают в полость рта с пищей, водой и из воздуха. Наличие в полости рта складок слизистой оболочки, межзубных промежутков, десневых карманов и других образований, в которых задерживаются остатки пищи, спущенный эпителий, слюна, создает благоприятные условия для размножения большинства микроорганизмов. Микрофлору полости рта подразделяют на постоянную и непостоянную.

Видовой состав постоянной микрофлоры полости рта в норме довольно стабилен и включает представителей различных микроорганизмов (бактерии, грибки, простейшие, вирусы и др.). Преобладают бактерии анаэробного типа дыхания — стрептококк, молочнокислые бактерии (лактобациллы), бактероиды, фузобактерии, порфиромонады, превотеллы, вейонеллы, спирохеты а также актиномицеты. Количество микробов в полости рта подвержено значительным колебаниям. В определенной мере оно зависит от гигиенического ухода за полостью рта; размножению микроорганизмов способствует курение. Увеличение числа микроорганизмов в Р. п. наблюдается при кариозных поражениях зубов, патологических зубодесневых карманах, плохо пригнанных зубных несъемных протезах, расстройствах слюноотделения, жевания и глотания.

Представители непостоянной микрофлоры полости рта обнаруживаются, как правило, в очень незначительных количествах и в короткие периоды времени. Длительному пребыванию и жизнедеятельности их в полости рта препятствуют местные неспецифические факторы защиты — лизоцим слюны, фагоциты, а также постоянно присутствующие в полости рта лактобациллы и стрептококки, которые являются антагонистами многих непостоянных обитателей полости рта. К непостоянным микроорганизмам Р. п. относятся эшерихии, основной представитель которых — кишечная палочка — обладает выраженной ферментативной активностью; аэробактерии, в частности Aerobacter aerogenes, — один из наиболее сильных антагонистов молочнокислой флоры полости рта; протей (его количество резко возрастает при гнойных и некротических процессах в полости рта); клебсиеллы и особенно Klebsiella pneumoniae, или палочка Фридлендера, устойчивая к большинству антибиотиков и вызывающая гнойные процессы в полости рта, псевдомонады и др. При нарушениях физиологического состояния полости рта представители непостоянной флоры могут задерживаться в ней и размножаться.

В здоровом организме постоянная микрофлора выполняет функцию биологического барьера, препятствуя размножению патогенных микроорганизмов, поступающих из внешней среды. Она также участвует в самоочищении полости рта, является постоянным стимулятором местного иммунитета. Стойкие изменения состава и свойств микрофлоры, обусловленные снижением реактивности организма, резистентности слизистой оболочки полости рта, а также некоторыми лечебными мероприятиями (лучевая терапия, прием антибиотиков, иммуномодуляторов и др.), могут приводить к возникновению различных заболеваний полости рта, возбудителями которых бывают как патогенные микроорганизмы, попадающие извне, так и условно-патогенные представители постоянной микрофлоры ротовой полости.

Методы исследования. Исследование полости рта проводят с целью определения состояния слизистой оболочки, языка, зубов, слюнных желез, изменения которых могут свидетельствовать как о местной патологии, так и о заболеваниях других органов и систем.

Опрос позволяет выявить жалобы на боль во рту при разговоре, приеме пищи, глотании, что нередко бывает связано с патологией тройничного, языкоглоточного или верхнегортанного нервов, крылонебного узла, языка, с наличием афт, эрозий, язв на слизистой оболочке. Возможно нарушение дикции, обусловленное дефектами слизистой оболочки, расщелиной неба, макроглоссией, погрешностями в изготовлении зубных протезов. Сухость полости рта (ксеростомия) может указывать на нарушения функции слюнных желез. Неприятный запах изо рта характерен для язвенно-некротического гингивита, пародонтита, периодонтита. Жалобы на жжение, парестезии, изменение вкусовых ощущений наблюдаются при стомалгии, глоссалгии. Чувство оскомины может появляться в связи с патологией, вызванной профессиональными вредностями — кислотным некрозом, пришеечным некрозом твердых тканей.

При осмотре обращают внимание на цвет, блеск, рельеф слизистой оболочки, наличие в ней афт, эрозий, язв, свищей. Розовая в норме слизистая оболочка приобретает ярко-красный цвет при острых инфекционных процессах, заболеваниях крови, а также у курильщиков, бледное или синюшное ее окрашивание является признаком ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы, желтый оттенок нередко связан с патологией печени.

Потеря блеска слизистой оболочки и появление белесых пятен наблюдаются при гиперкератозах, например лейкоплакии. О наличии отечности слизистой оболочки, которая может отмечаться как при патологии самой Р. п., так и быть симптомом других заболеваний, судят по отпечаткам зубов, которые чаще определяются на боковой поверхности языка или по линии смыкания зубов. С целью выявления скрытого отека под эпителий слизистой оболочки вводят 0,2 мл изотонического раствора хлорида натрия (волдырная проба). Образующийся пузырек в норме рассасывается через 50—60 мин; при отеке время рассасывания увеличивается.

Для выявления заболеваний слизистой оболочки, особенно тех, которые сопровождаются повышенным ороговением, осмотр Р. п. проводят в лучах лампы Вуда (люминесцентная диагностика).

В целях установления причин ряда поражений слизистой оболочки необходимо дополнительное обследование, включающее постановку аллергических проб с бактериальными и небактериальными антигенами, цитологическое (для диагностики пузырчатки, вирусных инфекций, рака, предраковых заболеваний), бактериологическое (для выявления грибковых поражений и при язвенно-некротических процессах), иммунологическое (при подозрении на сифилис — реакция Вассермана, на бруцеллез — реакция Райта и др.) исследования. Всем больным с патологией слизистой оболочки рта проводят клинический анализ крови.

Патология полости рта включает пороки развития, повреждения, заболевания, опухоли. К ней относят патологию зубов (Зубы), слюнных желез (Слюнные железы), челюстей (Челюсти), Языка, губ, неба и слизистой оболочки ротовой полости.

Пороки развития. Значительное место среди пороков развития занимают врожденные расщелины губ, обусловленные как наследственными факторами, так и нарушениями внутриутробного развития. Образование расщелины может быть связано с нарушениями срастания нижнечелюстных отростков (срединная расщелина нижней губы), верхнечелюстных и срединного носового отростков (так называемая заячья губа). Величина расщелин колеблется от незначительной выемки в области красной каймы до полного сообщения ее с отверстием носа. Когда расщепление тканей ограничивается мышечным слоем, возникает скрытая расщелина в виде западения кожи или слизистой оболочки. Расщелины верхней губы могут быть односторонними и двусторонними; примерно в половине случаев они сочетаются с расщелинами альвеолярного отростка верхней челюсти и неба. Полные расщелины сопровождаются затруднением сосания, а также нарушениями дыхания (частое, поверхностное), что нередко приводит к пневмонии.

Возможны отсутствие губ (ахейлия), срастание губ в боковых отделах (синхейлия), укорочение средней части верхней губы (брахихейлия), утолщение и укорочение уздечки, ограничивающее подвижность верхней губы. Гипертрофия слизистых желез и клетчатки приводит к образованию складки слизистой оболочки (так называемая двойная губа). Лечение при пороках развития губ оперативное. При расщелинах и других дефектах тканей применяют различные виды пластических операций с использованием местных тканей, свободной пересадки кожи, филатовского стебля и др. Операции проводят в первые трое суток после рождения или на третьем месяце жизни ребенка (после иммунологической перестройки организма). При деформации уздечки ее иссекают, при двойной губе удаляют избыточную ткань.

Наиболее частыми пороками развития неба являются врожденные расщелины (так называемая волчья пасть), часто сочетающиеся с расщелинами губ. Они могут быть сквозными (проходят через альвеолярный отросток верхней челюсти, твердое и мягкое небо) и несквозными, при которых альвеолярный отросток имеет нормальное строение. Сквозные расщелины неба могут быть односторонними и двусторонними; несквозные расщелины — полными (проходит через все твердое и мягкое небо) и частичными (затрагивает лишь часть твердого и мягкое небо). Встречаются скрытые расщелины, при которых дефект неба прикрыт неизмененной слизистой оболочкой. Расщелины неба, особенно сквозные, резко нарушают у новорожденных функцию дыхания и сосания (при сосании молоко попадает в носовые ходы, в результате чего происходит его аспирация). С возрастом развиваются нарушения речи, появляется гнусавость, изменяется форма отдельных частей лица. Лечение расщелин неба оперативное, однако, в отличие от расщелин губ, его следует проводить в возрасте 4—7 лет. До этого возраста для обеспечения нормального дыхания и питания используют обтураторы — специальные приспособления, разобщающие полость рта и носа.

Встречаются также узкое высокое небо, при котором проводят ортодонтическое или (при неэффективности) оперативное лечение; недоразвитие мягкого неба, требующее пластической операции.

Повреждения. Возможны повреждения как слизистой оболочки полости рта, так и глубжележащих тканей. Изолированные повреждения слизистой оболочки чаще связаны с механической, термической или химической травмой. Длительное травмирование ее может привести к образованию эрозий, изъязвлений, развитию предраковых заболеваний и рака. Повреждения губ возникают в результате ударов, ранений. Раны (ушибленные, резаные, огнестрельные) могут быть поверхностными, глубокими, сквозными, рваными, с дефектом и без дефекта тканей. Они сопровождаются быстрым развитием отека, значительным кровотечением. Характерное зияние раны часто создает впечатление большей, чем в действительности, величины дефекта. Повреждения неба могут возникать при его травмировании острым предметом, в результате огнестрельных ранений. Последние обычно сопровождаются одновременным повреждением полости носа, верхнечелюстной пазухи, верхней челюсти.

Лечебные мероприятия зависят от глубины повреждения. При поверхностных повреждениях назначают полоскания антисептическими растворами, при более глубоких дефектах лечение оперативное (хирургическая обработка раны, наложение швов, пластические операции).

Заболевания полости рта в первую очередь включают поражения слизистой оболочки. Наиболее часто встречаются воспалительные процессы, которые могут носить распространенный характер (см. Стоматит) или иметь определенную локализацию (см. Гингивит, Глоссит, Хейлит). Возможны аллергические или инфекционно-аллергические поражения. Патологические процессы в слизистой оболочке могут носить и симптоматический характер, в связи с тем, что слизистая оболочка рта часто реагирует на различные нарушения, происходящие в других органах и системах. Так, ее изменения встречаются при гиповитаминозах, эндокринных расстройствах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы, крови, диффузных болезнях соединительной ткани; часто поражения слизистой оболочки сопровождают заболевания кожи (пузырчатку, герпетиформный дерматит Дюринга, красный плоский лишай и др.). Первичными элементами при поражениях слизистой оболочки рта являются пятна, узелки, бугорки, узлы, пузырьки, гнойнички, волдыри, кисты, в последующем образуются эрозии, афты, язвы, трещины, корки, чешуйки, рубцы или участки пигментации. Туберкулезное поражение протекает в виде туберкулезной волчанки (см. Туберкулез внелегочный (Туберкулёз внелёгочный), кожи и подкожной клетчатки), сифилис в зависимости от периода проявляется твердым шанкром, папулой или гуммой (см. Сифилис). Однако во всех случаях специфических поражений необходима онкологическая настороженность: симптоматические средства следует назначать лишь после того, как установлен окончательный диагноз.

Фурункул и Карбункул протекают тяжело, особенно на верхней губе; это связано с более частым развитием осложнений со стороны головного мозга, что обусловлено особенностями кровоснабжения.

Тяжелой формой воспалительного процесса являются периоститы и остеомиелиты костных образований Р. п., абсцессы и флегмоны мягких тканей, в частности флегмона дна полости рта, характеризующаяся разлитым гнойным воспалением клетчатки межкишечных и межфасциальных пространств между нижней челюстью и подъязычной костью, и Людвига ангина. Лечение гнойных процессов оперативное: вскрытие очага (при флегмоне — посредством широких разрезов) и дренирование на фоне интенсивной противовоспалительной терапии.

Опухоли ротовой полости бывают доброкачественными и злокачественными, развиваются из слизистой оболочки и подлежащих тканей.

Среди доброкачественных эпителиальных опухолей чаще встречается плоскоклеточная папиллома — одиночное образование на тонкой ножке или широком основании, нередко с явлениями гиперкератоза. Из железистого эпителия малых слюнных желез возникают так называемая смешанная опухоль, аденома, аденолимфома, излюбленная локализация которых — твердое небо, граница твердого и мягкого неба, альвеолярные отростки верхних челюстей. Эти новообразования имеют вид узла, покрытого неизменной слизистой оболочкой, обнаруживаются, как правило, случайно, протекают бессимптомно.

Среди неэпителиальных опухолей преимущественное распространение имеют лимфангиомы и гемангиомы, представляющие собой сине-багровые образования различной формы, уменьшающиеся при надавливании. Могут вызывать значительную деформацию и нарушение функций органов и тканей полости рта. Встречаются также мягкая фиброма, липома, невринома, хондрома, лейомиома и рабдомиома, зернисто-клеточная опухоль (опухоль Абрикосова) мышц языка. Последняя имеет вид единичного узла (редко отмечаются множественные узлы), не всегда четко отграниченного от окружающих тканей. В области корня языка редко наблюдается эктопированная аденома щитовидной железы, под слизистой оболочкой нижней губы и щек — опухолеподобные кисты слюнных желез; в области десен, чаще нижней челюсти, — Эпулис, представляющий собой опухолеподобное образование мягкой или эластической консистенции, темно-красного или светлого цвета, выступающее в щечную или язычную сторону. Диагноз доброкачественной опухоли подтверждается результатами цитологического исследования пунктата новообразования или гистологического исследования материала, полученного при биопсии. Лечение оперативное. Применяют также криодеструкцию. Прогноз благоприятный.

Злокачественные опухоли полости рта у мужчин развиваются в 5—7 раз чаще, чем у женщин. Наиболее часто поражается язык, затем область дна полости рта, щеки, альвеолярные края челюстей, твердое и мягкое небо. Злокачественное новообразование красной каймы губ приблизительно в 95% случаев располагается на нижней губе и лишь у 5% больных — на верхней. Однако процесс на верхней губе протекает более неблагоприятно.

Злокачественные опухоли развиваются в основном на фоне болезни Боуэна, лейкоплакии, папилломатоза, гиперкератотической формы красной волчанки, эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая, лучевого стоматита. Развитию рака полости рта способствуют хронические язвы и трещины, пролежни от зубных протезов, травмы, а также курение, алкоголь, действие токсических веществ и др. Среди злокачественных опухолей эпителиального происхождения в 90—95% случаев встречается плоскоклеточный рак (папиллярная, узловая, язвенная или инфильтративно-язвенная формы). В остальных случаях наблюдается рак из железистого эпителия малых слюнных желез, значительно реже злокачественная меланома с излюбленной локализацией на твердом небе и различные виды сарком.

В клиническом течении злокачественных опухолей полости рта выделяют три периода: начальный, развитой и период запущенности. В начальном периоде заболевание может протекать бессимптомно, чаще появляются непривычные ощущения в зоне поражения, примерно в 25% случаев возникают спонтанные боли, по поводу которых больной обращается к врачу. При осмотре обнаруживаются узелки или уплотнения слизистой оболочки, часто безболезненные, эрозии или поверхностные язвы, папиллярные образования. Для развитого периода заболевания характерны появление или усиление локальных болей, иррадиирующих в ухо, висок и другие области, гиперсаливация. По мере роста опухоли слизистая оболочка изъязвляется, присоединяется вторичная инфекция. Края язв приподняты, окружены характерным опухолевым валом: при язвенно-инфильтрационной форме обнаруживается инфильтрат с щелевидной язвой. Папиллярный рак обычно сохраняет четкие границы, новообразования из малых слюнных желез длительное время остаются инкапсулированными. Период запущенности характеризуется инфильтрацией и разрушением окружающих тканей и органов, нестерпимыми болями, гнилостным запахом изо рта, признаками интоксикации. Регионарные метастазы локализуются в подбородочных, подчелюстных, яремных лимфатических узлах.

Диагностика наиболее затруднена в начальном периоде. Именно в этом периоде во избежание грубых диагностических, а следовательно и тактических ошибок (например, удаление будто бы больного зуба) необходим тщательнейший осмотр полости рта с обязательной последующей биопсией всех патологических очагов. Дифференциальный диагноз проводят с воспалительными неспецифическими процессами: сифилисом, туберкулезом и др.

Лечение в зависимости от локализации и распространенности процесса включает хирургические, в т.ч. криодеструкцию, лучевые и комбинированные методы. Прогноз зависит от стадии процесса, степени злокачественности опухоли, определяемой по клиническим и морфологическим признакам. Он неблагоприятен при распространенных поражениях. Профилактика заключается в раннем выявлении и лечении предопухолевых заболеваний и доброкачественных опухолей. С целью раннего выявления злокачественных опухолей полости рта необходима диспансеризация больных с предопухолевыми процессами и лиц, подвергающихся действию неблагоприятных факторов.

Библиогр.: Иванов В.С. Заболевания пародонта, М., 1989; Иванов В.С., Овруцкий Г.Д. и Гемоков В.В. Практическая эндодонтия, М., 1984; Пачес А.И. Опухоли головы и шеи, с. 144, М., 1983; Рыбаков А.И. и Банченко Г.В. Заболевания слизистой оболочки полости рта, М., 1978.

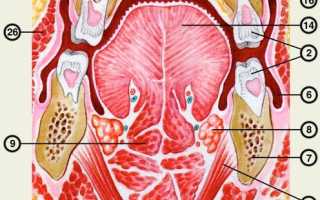

Рис. б). Ротовая полость и окружающие ее органы и ткани (вид спереди): 1 — твердое небо; 2 — зубы; 3 — верхняя губа; 4 — ротовая щель; 5 — нижняя губа; 6 — преддверие рта; 7 — нижняя челюсть; 8 — подъязычная железа; 9 — подбородочно-язычная мышца; 10 — подбородочно-подъязычная мышца; 11 — челюстно-подъязычная мышца; 12 — подъязычная кость; 13 — зев; 14 — язык; 15 — мягкое небо; 16 — собственно полость рта; 17 — уздечка верхней губы; 18 — десна; 19 — небно-язычная дужка; 20 — небная миндалина; 21 — небный язычок; 22 — уздечка нижней губы; 23 — небно-глоточная дужка; 24 — поперечные небные складки; 25 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 26 — щечная мышца; 27 — жировое тело щеки.

Рис. а). Ротовая полость и окружающие ее органы и ткани (средний сагиттальный распил головы): 1 — твердое небо; 2 — зубы; 3 — верхняя губа; 4 — ротовая щель; 5 — нижняя губа; 6 — преддверие рта; 7 — нижняя челюсть; 8 — подъязычная железа; 9 — подбородочно-язычная мышца; 10 — подбородочно-подъязычная мышца; 11 — челюстно-подъязычная мышца; 12 — подъязычная кость; 13 — зев; 14 — язык; 15 — мягкое небо; 16 — собственно полость рта; 17 — уздечка верхней губы; 18 — десна; 19 — небно-язычная дужка; 20 — небная миндалина; 21 — небный язычок; 22 — уздечка нижней губы; 23 — небно-глоточная дужка; 24 — поперечные небные складки; 25 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 26 — щечная мышца; 27 — жировое тело щеки.

Рис. в). Ротовая полость и окружающие ее органы и ткани (фронтальный распил головы на уровне коренных зубов): 1 — твердое небо; 2 — зубы; 3 — верхняя губа; 4 — ротовая щель; 5 — нижняя губа; 6 — преддверие рта; 7 — нижняя челюсть; 8 — подъязычная железа; 9 — подбородочно-язычная мышца; 10 — подбородочно-подъязычная мышца; 11 — челюстно-подъязычная мышца; 12 — подъязычная кость; 13 — зев; 14 — язык; 15 — мягкое небо; 16 — собственно полость рта; 17 — уздечка верхней губы; 18 — десна; 19 — небно-язычная дужка; 20 — небная миндалина; 21 — небный язычок; 22 — уздечка нижней губы; 23 — небно-глоточная дужка; 24 — поперечные небные складки; 25 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 26 — щечная мышца; 27 — жировое тело щеки.

II

Ротовая полость (cavlim oris)

см. Полость рта.

Источник: Медицинская энциклопедия на Gufo.me

Значения в других словарях

- ротовая полость — (cavum oris), передний отдел пищеварит. тракта, начинающийся ротовым отверстием и переходящий в глотку, а при её отсутствии — в пищевод. С Р. п. беспозвоночных нередко связаны спец. Биологический энциклопедический словарь

- ротовая полость — РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ (Cavum oris), рот, начальная часть пищеварит. трубки млекопитающих. Ограничена спереди губами, с боков — щеками, сверху — твёрдым нёбом, снизу — языком и дном рта, сзади — нёбной занавеской. Ветеринарный энциклопедический словарь

- ротовая полость — Один из органов речи, играющий существенную роль в образовании звуков речи: здесь образуются различные шумы и резонаторные тоны, важные для создания тембра. Рот прикрывают губы (labia) – верхняя и нижняя. Словарь лингвистических терминов Жеребило

- Ротовая полость — Передний отдел пищеварительного тракта, начинающийся ротовым отверстием и переходящий в глотку (при её отсутствии — непосредственно в пищевод). Р. п. у животных развивается целиком или частично из впячивания эктодермы — из передней кишки. С Р. Большая советская энциклопедия

- РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ — РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ — передний отдел пищеварительного канала у животных и человека; начинается ротовым отверстием и переходит в глотку (при отсутствии ее — в пищевод). Участвует в процессах дыхания, обработки пищи и в акте речи (у человека). Большой энциклопедический словарь

- ротовая полость — Человека, начальный отдел пищеварительного тракта, где происходят измельчение пищи и её предварительная обработка слюной. Ротовая полость участвует также в дыхании, формировании звуков. Образована мягкими тканями губ, щёк, твёрдым и мягким нёбом. Биология. Современная энциклопедия

- Ротовая полость — (cavum oris) — полость, лежащая непосредственно за ртом и продолжающаяся далее в полость глотки (pharynx) или пищевода (oesophagus). Впрочем, это определение не может считаться точным, так как под… Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

- Блог

- Ежи Лец

- Контакты

- Пользовательское соглашение

© 2019 Gufo.me

Щеки

Строение полости рта включает парный орган, всем известный, как щеки. Они подразделяются на правую и левую, каждая имеет наружную и внутреннюю части. Наружная покрыта тонкой нежной кожей, внутренняя неороговевающей слизистой, переходящей в слизистую десен. Также в щеках имеется жировое тело. У младенцев оно выполняет важную роль в процессе сосания, поэтому развито значительно. У взрослых жировое тело уплощается и сдвигается назад. В медицине его именуют жировым комком Биша. Основу щек составляют щечные мышцы. Желез в подслизистом слое щек немного. Их протоки открываются в слизистой оболочке.

Железы

Во рту находятся железы, которые выделяют слюну. Они подразделяются на малые и большие. Первые располагаются на щеках, нёбе и губах, выделяют слюну смешанного типа.

Железы подъязычного типа, расположенные на мягком небе, производят слюну с низким уровнем кислоты, а парные околоушные, которые относятся к самым большим, производят сегмент с повышенной кислотностью.

Выделяемая из желёз слюна позволят укорить процесс расщепления пищи на более мелкие частицы, облегчает процесс пережевывания и продвижения продуктов питания для дальнейшей переработки.

Нёбо

Эта часть рта по своей сути является перегородкой между ротовой полостью и носовой, а также между носовой частью глотки. Функции нёба в основном только образование звуков. В пережевывании пищи оно участвует незначительно, так как утратило четкую выраженность поперечных складок (у младенцев они более заметны). Кроме того, нёбо входит в артикуляционный аппарат, обеспечивающий прикус. Различают нёбо твердое и мягкое.

На твердое приходится 2/3 части. Оно образовано пластинками нёбных костей и отростками верхнечелюстных костей, сросшихся между собой. Если по каким-либо причинам сращивания не происходит, младенец рождается с аномалией, называемой волчья пасть. При этом носовая и ротовая полости не разделены. Без специализированной помощи такой ребенок погибает.

Слизистая при нормальном развитии должна срастаться с верхним нёбом и плавно переходить на мягкое нёбо, а далее на альвеолярные отростки в верхней челюсти, образуя верхние десны.

На мягкое нёбо приходится всего 1/3 части, но оно оказывает существенное влияние на строение полости рта и глотки. По сути, мягкое нёбо – это специфическая складка слизистой, наподобие занавесочки нависающая над корнем языка. Она отделяет рот от глотки. В есть небольшой отросточек, называющийся язычком. Он помогает образовывать звуки.

От краев «занавесочки» отходят передняя дужка (нёбно-язычная) и задняя (нёбно-глоточная). Между ними имеется ямка, где формируется скопление клеток лимфоидной ткани (нёбная миндалина). В 1 см от нее располагается сонная артерия.

Кровоснабжение челюстно-лицевой области

Кровоснабжение осуществляется благодаря разветвлению кровеносных сосудов, которые отведены от наружной сонной артерии.

Кровоснабжение зубов производится с помощью ветвей челюстной артерии.

Иннервация (снабжение нервами) осуществляется тройничным и лицевым нервом. Тройничный нерв подразделяется на три ветви: глазничный, верхнечелюстной и нижнечелюстные нервы.

Язык

Этот орган выполняет множество функций:

— жевательную (у младенцев сосательная);

— звукообразовательную;

— слюноотделительная;

— воспринимающую вкус.

На форму языка у человека оказывает влияние не строение ротовой полости, а его функциональное состояние. В языке выделяют корень и тело, имеющее спинку (сторона, обращенная к нёбу). Тело языка пересекает продольная бороздка, а в месте его соединения с корнем лежит поперечная бороздка. Под языком находится специальная складка, называющаяся уздечкой. Возле нее располагаются протоки слюнных желез.

Слизистую языка покрывает многослойный эпителий, в котором находятся вкусовые рецепторы, железы и лимфообразования. Верх, кончик и боковые части языка покрыты десятками сосочков, по форме разделяющихся на грибовидные, нитевидные, конические, листовидные, желобоватые. На корне языка сосочков нет, но есть скопления лимфатических клеток, образующие языковые миндалины.

Функции

Функции ротовой полости подразделяются на пищеварительные и не пищеварительные. Основные из них приведены в таблице.

| Функции пищеварения | Не пищеварительные функции |

| Расщепление пищи на углеводы | Формирование звуков |

| Измельчение пищи и продвижение ее в глотку | Дыхательная |

| С помощью слюны формирование комка пищевого | Защитная |

| Устранение вредных микроорганизмов | Выделение некоторых метаболитов, солей тяжелых металлов и других веществ |

| Анализ вкусовых свойств продуктов | Выражение эмоционального состояния человека (губы) |

| Активация раздражения желез пищеварительной системы |

Зубы и десны

Эти две взаимосвязанные части оказывают большое влияние на особенности строения полости рта. Зубы у человека начинают развиваться на стадии эмбриона. У новорожденного в каждой челюсти есть по 18 фолликулов (10 молочных зубов и 8 коренных). Они располагаются двумя рядами: губным и язычным. Нормой считается появление молочных зубов, когда младенцу исполнилось от 6 до 12 месяцев. Возраст, когда по норме выпадают молочные зубы, еще более растянут – от 6 лет до 12. У взрослых должно быть от 28 до 32 зубов. Меньшее число негативно сказывается на обработке пищи и, как следствие, на работе ЖКТ, так как именно зубы выполняют основную роль в пережевывании еды. Кроме того, они участвуют в правильном звукообразовании. Строение любого из зубов (коренного или молочного) одинаковое и включает корень, коронку и шейку. Корень находится в зубной альвеоле, на конце имеет крошечное отверстие, через которое в зуб проходят вены, артерии и нервы. У человека сформировалось 4 разновидности зубов, каждый из которых имеет определенную форму коронки:

— резцы (в виде долота с режущей поверхностью);

— клыки (конусовидная);

— премоляры (овальная, имеет небольшую жевательную поверхность с двумя бугорками);

— большие коренные (кубическая с 3-5 бугорками).

Шейки зубов занимают небольшой участок между коронкой и корнем и охватываются деснами. По своей сути десны – это слизистые оболочки. Их строение включает:

— межзубный сосочек;

— десневой край;

— альвеолярный участок;

— подвижную десну.

Состоят десны из многослойного эпителия и пластинки.

Их основу составляет специфическая строма, состоящая из множества коллагеновых волокон, которые обеспечивают плотное прилегание слизистой к зубам и правильный процесс жевания.

Какая среда во рту

Во рту должен быть определённый кислотно-щелочной баланс (pH).

Кислотность смешанной слюны человека в норме 6,8–7,4 pH, при большой скорости слюноотделения может достигать 7,8pH.

Именно эти показатели позволяют сохранять все части ротовой полости здоровыми.

Нарушение микрофлоры способствует образованию различных заболеваний и размножению вредных микроорганизмов.

Наиболее часто во рту повышается кислотность, которая негативно отображается на здоровье зубов и десен. Для сохранения необходимой среды необходимо соблюдать гигиену и употреблять продукты, насыщенные фтором и кальцием.

Микрофлора

Строение рта и ротовой полости будет раскрыто не полностью, если не упомянуть о миллиардах микроорганизмов, для которых в ходе эволюции рот человека стал не просто домом, а целой вселенной. Наша ротовая полость привлекательна для мельчайших биоформ, благодаря следующим ее особенностям:

— стабильная, причем, оптимальная температура;

— постоянно высокая влажность;

— слабощелочная среда;

— практически постоянное наличие в свободном доступе питательных веществ.

Младенцы рождаются на свет уже с микробами во рту, которые туда перебираются из родовых путей рожениц за кратчайший момент времени, пока новорожденные их проходят. В дальнейшем колонизация движется с поразительной скоростью, и уже через месяц микробов во рту ребенка насчитывается несколько десятков видов и миллионы особей. У взрослых число видов микробов во рту колеблется от 160 до 500, а их количество достигает миллиардов. Не последнюю роль в таком масштабном заселении играет строение полости рта. Одни только зубы (особенно больные и нечищеные) и почти постоянно присутствующий на них зубной налет вмещают миллионы микроорганизмов.

Среди них превалируют бактерии, лидером среди которых являются стрептококки (до 60%).

Кроме них во рту живут грибы (в основном кандиды) и вирусы.

Микрофлора органа

Среда полости рта каждого здорового человека считается благоприятной для обитания огромного количества микроорганизмов: как безвредных, так и патогенных. Питательные вещества в ней находятся в достаточном количестве. Температурный режим всегда стабилен. Все это обеспечивает прекрасные условия для адгезии, размножения и жизнедеятельности микроорганизмов. Таким образом, они всегда присутствуют в ротовой полости. Одни живут в ней постоянно, другие – временно.

Оболочки полости рта в основном покрыты анаэробными бактериями и грибками, так как этим микроорганизмам не нужен воздух для жизни. Они выступают в роли биологического барьера, вступая в связь с рецепторами эпителия. В результате собственная микрофлора препятствует размножению патогенных бактерий, защищая нас от многих заболеваний. А вот нарушения состава среды полости рта приводит к развитию различных заболеваний.

Строение и функции слизистой оболочки полости рта

От проникновения патогенных микробов в ткани ротовой полости защищает слизистая оболочка. Это одна из ее главных функций – первой принимать на себя удар вирусов и бактерий.

Также она закрывает ткани рта от воздействия неблагоприятных температур, вредных веществ и механических травм.

Кроме защитной, слизистая выполняет еще одну очень важную функцию – секреторную.

Особенности строения слизистой оболочки полости рта таковы, что в ее подслизистом слое располагаются железистые клетки. Их скопления образуют малые слюнные железы. Они непрерывно и регулярно увлажняют слизистую, обеспечивая выполнение ею защитных функций.

В зависимости от того, какие отделы покрывает слизистая оболочка, она может быть с ороговевающим поверхностным слоем или эпителием (25%), с неороговевающим (60%) и со смешанным (15%).

Ороговевающим эпителием покрыты только твердое нёбо и десны, потому что они принимают участие в жевании и взаимодействуют с твердыми фрагментами пищи.

Неороговевающий эпителий покрывает щеки, мягкое нёбо, его отросток — язычок, то есть те части рта, которым нужна гибкость.

Строение и того, и другого эпителия включает 4 слоя. Два первых из них, базальный и шиповатый, есть у обоих.

У ороговевающего третью позицию занимает зернистый слой, а четвертую роговой (в нем клетки без ядер и практически нет лейкоцитов).

У неороговевающего третий слой промежуточный, а четвертый — поверхностный. В нем наблюдается скопление клеток лейкоцитов, что также влияет на защитные функции слизистой.

Смешанный эпителий покрывает язык.

Строение слизистой оболочки полости рта имеет и другие особенности:

— Отсутствие в ней мышечной пластинки.

— Отсутствие на отдельных участках ротовой полости подслизистой основы, то есть, слизистая лежит непосредственно на мышцах (наблюдается, например, на языке), либо непосредственно на кости (например, на твердом нёбе) и прочно сращивается с ниже расположенными тканями.

— Наличие множественных капилляров (это придает слизистой характерный красноватый цвет).

Способы исследования

Выполняя первоначальный осмотр, доктор уже на этом этапе получает большой объем информации. Многие отклонения от нормы отображаются наружными изменениями слизистой полости рта и других зон органа. Для подтверждения предполагаемого диагноза в стоматологии предусмотрен ряд дополнительных исследований. Рассмотрим их:

- Стоматоскопия направлена на изучение отдельных зон слизистой оболочки полости рта. Процедура дает возможность дифференцировать заболевания.

- Фотостоматоскопия выполняется на специальном оборудовании, позволяющем получить снимки проблемных зон.

- Витальное окрашивание применяют для оценки состояния, а именно определения участков и степени дименирализации эмалевого слоя. Неповрежденные зоны после процедуры остаются без изменений. А степень поражения определяется при помощи специальной шкалы.

- Проба по Шиллеру-Писареву – это процедура, когда всю полость рта обрабатывают йодовым раствором. Слои, выстланные эпителием, остаются при этом без явных изменений.

- Проба с гематоксилином позволяет определить наличие пораженных участков на мягких тканях. Здоровый эпителий окрашивается в бледные оттенки фиолетового цвета. Патологически измененные ткани будут более темными.

- Люминесцентные исследования выполняют при помощи лампы, излучающей ультрафиолетовые лучи (Вуда). Врач определяет диагноз в зависимости от цвета и оттенка, которые приобретает полость рта в момент подсвечивания.

- Цитологический метод предусматривает забор материала для его последующего исследования. Процедура выполняется после взятия мазка или пункции. Для изучения применяется сложное оборудование.

- Гистология по принципу схожа с предыдущим способом. Только материал берут путем биопсии.

- Данные гистохимических проб получают при помощи обработки материала различными красителями. Клетки, микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности имеют свойства различным образом реагировать на химические вещества.

- Бактериологические методы предоставляют доктору данные о микрофлоре оболочки полости рта. Исследуются материалы, взятые путем соскоба или мазка.

- Показатели вирусологического обследования удается получить благодаря способности зараженных тканей к флюоресценции и проявлению серологической реакции.

- Аллергологические пробы назначают при угнетенном состоянии иммунной системы пациента.

За что отвечает?

Функциональная нагрузка на ротовую полость и все ее органы оказывается довольно большой. Ведь в ней происходит множество разных процессов. Проще описать их в таблице.

| В качестве органа пищеварения | Другие функции |

| Устранение патогенных микроорганизмов | Защитная, формирование иммунитета |

| Измельчение продуктов, их дальнейшее продвижение | Дыхательная |

| Расщепление углеводов | Произношение звуков, дикция |

| Формирование комка | Выражение эмоций, улыбка |

| Начало активизации работы других органов желудочно-кишечного тракта | Выведение некоторых вредных веществ, метаболитов, солей, металлов |

| Вкусовые ощущения |

Видео: о полости рта.

Органы и слизистая

Во рту начинается пищеварительный процесс – пища измельчается зубами, увлажняется слюной с формированием пищевого комка, согревается или охлаждается до нужной температуры.

Слюна выполняет ряд важных функций:

- Ферментативное расщепление углеводов;

- Очищение полости рта от остатков еды, нейтрализация кислот, образующихся после приема пищи и защита зубов от кариеса;

- Специфическая и неспецифическая иммунная защита;

- Содержит биологически активные вещества, регулирующие обмен веществ;

- Участвует в формировании звуков.

Полость рта принимает участие в дыхании, формировании речи и артикуляции.

Небные миндалины играют важную роль в иммунной защите организма от инфекций. Они входят в состав так называемого «лимфоглоточного кольца», которое является защитными «воротами» на границе дыхательных путей.

Во рту все время присутствуют микроорганизмы – постоянные и непостоянные. Количество их регулярно меняется, и во многом зависит от гигиены полости рта. Постоянная микрофлора представлена в основном анаэробными бактериями и грибками, которые могут жить без воздуха. Связываясь с рецепторами на поверхности эпителия, они играют роль биологического барьера, так как не дают размножаться патогенным микробам.

Полость рта — это начальный участок переднего отдела пищеварительной системы.

Рот человека подразделяется на следующие отделы:

- Преддверие — располагается в области губ, щек и десен.

- Основная полость – область зубов и альвеолярных отростков. В ротовой области размещается твердое и мягкое небо, а также диафрагма, в которой размещается язык.

Ротовая часть является началом процесса пищеварения, содержит большое количество слюнных желез и слизистую оболочку.

Анатомия ротовой полости, прежде всего, начинается с органов, которые в ней расположены.

Строение губ достаточно простое, а вот функции очень важны для пищеварения и общения.

Губы представляют собой две мышцы, которые подразделяются на верхнюю и нижнюю. Внешне губы покрыты тонкой кожей, которая постепенно образует слизистую оболочку. Губы переходят в дёсны, формируя уздечки верхнего и нижнего типа.

В процессе пищеварения с помощью губ человек производит захват продуктов питания. Также губы необходимы для произношения звуков.

Зубы и десна

В ротовой области имеется два ряда зубов.

Зубы размещаются в специальных лунках в челюстной кости, состоят из следующих отделов:

- коронка (видимая часть зуба);

- шейка (располагается под десной);

- корневая часть.

В состав входит дентин и прочная эмаль, которая позволяет пережевывать пищу, при этом не повреждая сам зуб.

Зубы окружены слизистой оболочкой, которая называется десной. Десна подразделяются на следующие отделы:

- область, располагающаяся непосредственно вокруг зуба;

- сосок, располагается между зубов;

- часть оболочки, прикреплена к надкостнице.

Зубы и десна являются связанным аппаратом, который отвечает за процесс пережевывания пищи и выделения слюны.

У человека зависимо от периода взросления появляются молочные зубы, которые к определённому возрасту выпадают, и, конечно, постоянные, не имеющие свойства к регенерации.

Зубные ряды в детском возрасте содержат 20 зубов, а именно 8 резцов, 4 клыка, 8 моляров. У взрослого человека увеличивается число моляров, зубные ряды содержат от 28 до 32 зубов.

Такая разница объясняется наличием или отсутствием зубов мудрости. У многих людей они вовсе не прорезываются.

Все о строении зубов рассказывается в отдельной статье, как и об анатомии верхней и нижней челюсти.

Мышцы, которые внешне покрыты кожей, а внутри слизистой оболочкой называются щеками. Под слизистой оболочкой располагаются слюнные железы, которые постепенно переходят в большие околоушные железы. Под внешним слоем эпидермиса на щеках имеется жировая прослойка, которая может в детском возрасте проявляться в большей степени.

Основными функциями щек выступают:

- сохранение необходимой микрофлоры во рту;

- тщательное пережевывание пищи;

- соединительная функция в мышечной системе лица.

Щеки отвечают за мимику и внешние особенности лица человека.

Язык, уздечка, небо

Самая сильная и подвижная часть внутри рта — язык. На его поверхности находятся сосочки, которые позволяют определять вкус. Вся площадь языка подразделяется на кончик, тело и корень, который располагается возле глотки. Наиболее важные функции языка — это пережёвывание и продвижение пищи к глотке, а также формирование звуков, из которых состоит речь.

В нижней части языка находится слизистая, которая формирует уздечку. С двух сторон уздечки идут слюнные железы, которые выделяют необходимое количество жидкости для обрабатывания пищи и продвижение ее в пищевод.

Сверху во рту располагается нёбо, которое подразделяется на несколько видов:

- Мягкое нёбо – располагается около глотки и внешне напоминает складку, на которой расположен язычок, способствующий образованию звуков. Между нёбом и глоткой располагаются миндалины. Основные свойства мягкого нёба состоят в процессе проглатывания пищи.

- Твердое нёбо располагается в верхней области над языком и состоит из небных костей, которые покрыты слоем слизистой. Посредине неба располагается нёбный шов, представляет собой небольшую светлую полосу, от которой отходят небольшие складки.

Язык и нёбо занимает большую область внутри рта, относятся к одним из основных частей, необходимых для пищеварительного процесса.

Рот внутри покрыт слизистой, которая защищает поверхность органов от повреждений и воздействия микроорганизмов. При повреждении она быстро восстанавливается. Вся площадь слизистой покрыта мелкими железами, которые выделяют слюну.

Функции ротовой полости подразделяются на пищеварительные и не пищеварительные. Основные из них приведены в таблице.

| Функции пищеварения | Не пищеварительные функции |

| Расщепление пищи на углеводы | Формирование звуков |

| Измельчение пищи и продвижение ее в глотку | Дыхательная |

| С помощью слюны формирование комка пищевого | Защитная |

| Устранение вредных микроорганизмов | Выделение некоторых метаболитов, солей тяжелых металлов и других веществ |

| Анализ вкусовых свойств продуктов | Выражение эмоционального состояния человека (губы) |

| Активация раздражения желез пищеварительной системы |

У всех живых организмов, включая людей, рот является первым отделом системы пищеварения. Это его самая важная и общая для большинства существ функция, независимо от того, какую форму ему придумала природа. У человека он представляет собой щель, способную широко открываться. Ртом мы захватываем либо принимаем пищу, удерживаем ее, измельчаем, обильно смачивая при этом слюной, и проталкиваем в пищевод, по сути, являющийся полой трубкой, по которой пища проскальзывает в желудок для переработки. Но начало переваривания начинается уже во рту. Именно поэтому древние философы говорили, сколько раз прожуешь, столько лет проживешь.

Второй функцией рта является произношение звуков. Человек не только их издает, но и соединяет в сложнейшие комбинации. Поэтому строение полости рта у людей намного сложнее, чем у наших братьев меньших.

Третья функция рта – участие в процессе дыхания. Тут в его обязанности входит только прием порций воздуха и препровождение их в дыхательные пути, когда по каким-либо причинам с этим не справляется нос и частично во время разговора.

От проникновения патогенных микробов в ткани ротовой полости защищает слизистая оболочка. Это одна из ее главных функций – первой принимать на себя удар вирусов и бактерий.

Также она закрывает ткани рта от воздействия неблагоприятных температур, вредных веществ и механических травм.

Кроме защитной, слизистая выполняет еще одну очень важную функцию – секреторную.

Особенности строения слизистой оболочки полости рта таковы, что в ее подслизистом слое располагаются железистые клетки. Их скопления образуют малые слюнные железы. Они непрерывно и регулярно увлажняют слизистую, обеспечивая выполнение ею защитных функций.

В зависимости от того, какие отделы покрывает слизистая оболочка, она может быть с ороговевающим поверхностным слоем или эпителием (25%), с неороговевающим (60%) и со смешанным (15%).

Ороговевающим эпителием покрыты только твердое нёбо и десны, потому что они принимают участие в жевании и взаимодействуют с твердыми фрагментами пищи.

Неороговевающий эпителий покрывает щеки, мягкое нёбо, его отросток — язычок, то есть те части рта, которым нужна гибкость.

Строение и того, и другого эпителия включает 4 слоя. Два первых из них, базальный и шиповатый, есть у обоих.

У ороговевающего третью позицию занимает зернистый слой, а четвертую роговой (в нем клетки без ядер и практически нет лейкоцитов).

У неороговевающего третий слой промежуточный, а четвертый — поверхностный. В нем наблюдается скопление клеток лейкоцитов, что также влияет на защитные функции слизистой.

Смешанный эпителий покрывает язык.

— Отсутствие в ней мышечной пластинки.

— Отсутствие на отдельных участках ротовой полости подслизистой основы, то есть, слизистая лежит непосредственно на мышцах (наблюдается, например, на языке), либо непосредственно на кости (например, на твердом нёбе) и прочно сращивается с ниже расположенными тканями.

— Наличие множественных капилляров (это придает слизистой характерный красноватый цвет).

Он выстилает всю поверхность слизистой. У детей этот слой тонкий, но с возрастом становится толще и слегка огрубевает. С приближением старости запускается обратный процесс, и эпителий истончается.

На губах, щеках, мягком нёбе, снизу языка и на дне ротовой полости эпителий не ороговевает, отличается сравнительной тонкостью и имеет розоватый цвет. На участках, которые подвергаются агрессивному воздействию, эпителий склонен к ороговению (как правило, это характерно для твердого нёба, десен и корня языка). Считается, что степень ороговения зависит от количества гликогена: там, где эпителий остается мягким, обнаруживается много гликогена, и наоборот.

Среди функций эпителиального слоя:

- барьерная – предупреждает травмирование слизистой;

- защитная – вместе с периодически слущивающимся поверхностным слоем эпителия изо рта удаляются болезнетворные микроорганизмы.

Состав слюны

По физическим свойствам слюна представляет собой бесцветную жидкость слизистой консистенции. Более 98 % от ее содержимого составляет вода. Расщепление сложных сахаров обеспечивают ферменты слюны — мальтаза, амилаза и лизоцим. Последнее вещество выполняет еще и защитную функцию, обезвреживая болезнетворные микроорганизмы и заживляя ранки полости рта.

Слюна также содержит слизь, которая называется муцин. Он обеспечивает увлажнение и обволакивание пищи. Таким образом, и механическую, и химическую обработку пищи осуществляет именно ротовая полость. Анатомия этого отдела пищеварительной системы полностью взаимосвязана с выполняемыми функциями.

Ход действий

Прежде чем приступать к хирургическому вмешательству, стоматолог проводит тщательный осмотр ротовой полости пациента при помощи определенного инструментария и оборудования.

Это позволяет выявить сопутствующие проблемы и определить наиболее подходящую методику вестибулопластики среди множества существующих.

Перед проведением операции стоматолог также проводит профессиональное удаление минерализованного налета с передней поверхности зубного ряда.

От пациента во время подготовки к операции требуется соблюдение следующих правил:

- отказ от приема обезболивающих и других лекарственных препаратов, не назначенных стоматологом;

- воздержание в течение 6 часов до операции от употребления продуктов, которые могут причинить механические травмы дёсенной ткани.

Вестибулопластика проводится с предварительным обезболиванием обрабатываемого участка. Анестезия может быть как местной, так и общей, по желанию пациента.

Существует множество вариантов проведения операции по изменению размера преддверия, которые можно разделить на несколько крупных групп.

Открытая методика

В основе открытых методик вестибулопластики лежит изменение глубины преддверия таким образом, что на поверхности губы и альвеолярного отростка образуется рана, для заживления которой требуется около двух недель.

Ключевым недостатком подобных методов хирургического вмешательства является образование на мягкой ткани рубцов, которые в дальнейшем могут способствовать повторному развитию патологии.

Открытая методика осуществляется следующим образом:

- выполняется рассечение слизистой оболочки нижней губы при помощи разреза в секторе передних зубов;

- производится отслоение фартукообразного лоскута, основанием которого является переходная складка в районе резцов;

- смещаются мягкие ткани на предусмотренную глубину, что способствует увеличению глубины преддверия;

- отслоенный лоскут ткани размещается в районе альвеолярного отростка нижней челюсти, после чего фиксируется шовным материалом;

- рана, образовавшаяся на слизистой оболочке, подвергается ушиванию и заживлению за счет вторичного натяжения.

Закрытая

Пластика при помощи закрытой методики оперирования предполагает закрытие раневой поверхности, образовавшейся после увеличения преддверия, при помощи местных мягких тканей.

Суть метода заключается в том, что отсечение мягкой ткани осуществляется через небольшой разрез вертикальной направленности.

Слизистая оболочка при этом практически не повреждается. Благодаря этому процесс восстановления протекает более быстро.

Стоматологи отмечают существенный недостаток, который присущ закрытым операциям — возможность рецидива заболевания. По статистическим данным, спустя три года после операции, размер преддверия вновь уменьшается практически вдвое.

Лоскутная

Ключевое показание к проведению лоскутной пластики – обнажение шеек и корней зубов из-за сильного натяжения мягкой ткани, что со временем способно привести к воспалению дёсенной ткани и расшатыванию зубов.

При проведении вестибулопластики выполняется несколько горизонтальных и вертикальных разрезов, которые позволяют иссечь край дёсенной ткани для формирования лоскута.

После этого отделенный лоскут располагают в предназначенном месте зубного ряда и фиксируют при помощи шовных материалов.

Использование пластины

Вестибулопластика с использованием специальных пластин практически не отличается от вышеописанных методик, однако, ее особенностью является использование во время завершающего этапа формирующей пластинки.

Эта вестибулярная конструкция накладывается на раневую поверхность после наложения лоскута и его фиксирования при помощи швов. Длительность ее использования составляет около двух месяцев.

Возможные причины скученности зубов на нижней челюсти и способы устранения аномалии.

В этой публиикации поговорим о причинах развития маленькой нижней челюсти у ребенка.

Пройдите по ссылке https://orto-info.ru/zubocheliustnye-anomalii/ryadov/zuboalveolyarnogo-ukorocheniya.html, если интересует операция зубоальвеолярного укорочения.

Как устроен рот внутри

Табачное пятно (лейкоплакия)

Табачное пятно или табачное нисходящее поражение представляет собой сморщенное, белое или розовое, диффузное поражение преддверия полости рта. Эти поражения часто наблюдаются в нижнечелюстной переходной складке, месте, в котором обычно размещается бездымный табак (рис.2).

Рис. 2 Табачное пятно.

Nitrosonornicotine в нюхательном или жевательном табаке объявлен канцерогенным. Таким образом, применение местного канцерогена предрасполагает к появлению плоскоклеточного рака на месте аппликации табака, особенно в переходной складке нижней челюсти. (рис.3).

Рис. 3. Табачное пятно.

Отделы языка

Язык представлен подвижной мышцей без костного образования, под ним есть уздечка и большие слюнные железы. Все его составляющие позволяют свободно разговаривать, чувствовать вкус и перемещать и проглатывать пищу. Язык быстро распознает, что находится во рту, температуру и привкус еды благодаря многочисленным сосочкам (свыше 5 000), которые покрывают практически всю его поверхность верхней части (спинки).

Строение эпителиального слоя дорсальной поверхности языка неоднородное, покрытое множественными мелкими бугорками, которые состоят из лимфоидных тканей и узелков.

Корень языка вкусов не ощущает – это лимфоидная ткань в зоне слепого отверстия и подъязычной кости, ее называют языковой миндалиной.

Сосочки разделяют на четыре группы, у каждой из которых свое предназначение:

- нитевидных и конусовидных больше всего, они имеют чувствительные рецепторы, создающие осязательный аппарат, но не ощущают вкусов; расположены по всему языку;

- грибовидных немного, они находятся по бокам и на кончике языка, помогают определить сладость еды;

- листовидных также располагаются по бокам и на кончике языка, отвечают за кислотность и соленость пищи;

- желобоватых сосем мало – от 7 до 12, они размещены на линии между корнем и телом языка, отвечают за горьковатость вкуса.

В общем, ротовая полость такая, что всего за определение вкуса отвечают более 10000 рецепторов разного строения и размещения.

- Потерю вкуса называют агевзией.

- Снижение работы рецепторов – гипогевзией.

- Усиление – гипергевзией.

Также сосочки могут атрофироваться в результате химических или термических ожогов, травм, при онкозаболеваниях некоторых отделов мозга.

Дисгевзией называется искажение вкуса (соленое кажется кислым, сладкое – горьким), гликогевзией – ощущение сладости при развитии сахарного диабета.

Описание языка, как анализатора вкуса следующее: кончик языка больше чувствителен к сладкому, бока воспринимают кислотность и соленость, корень языка – горечь.

Вкусовые рецепторы тесно связаны с обонятельными клетками, расположенными в носе. При насморке или врожденной особенности строения (аномалии развития), орган плохо пропускает воздух и человек перестает ощущать вкус в полной мере. Активация полноценного ощущения привкуса пищи, возможна только при вдыхании ее аромата. Рецепторы TRPM8 воспринимают еду, температура которой ниже 370С, аTRPV1 – выше 370С.

Слюнные железы

Слюнные железы относятся к экзокринным протокам, они выделяют секрет, называемый слюной. Средне количество слюны, которое за сутки вырабатывается человеком, составляет полтора-два литра.

Разделяют следующие большие парные слюнные железы:

- Околоушная – крупнейшая железа, неправильной формы, серовато-розового цвета. Проток локализуется на боковой поверхности нижней челюсти ниже от ушных раковин. Вырабатываемая слюна обладает высокой кислотностью, насыщена калием и хлоридом натрия;

- Подъязычная – мелкая железа овальной формы, располагается на дне ротовой полости по боковым сторонам от языка. Выделяемая слюна имеет высокую щелочную активность, насыщена серозным секретом и муцином;

- Поднижнечелюстная – величиной с грецкий орех, округлой формы, размещена в поднижнечелюстном треугольнике. Продуцируемая слюна содержит серозный и слизистый секрет.

На 99% слюна состоит из воды, и на 1% — из сухого вещества, которое представлено следующими элементами:

- Неорганические соединения, такие, как фосфаты, хлориды, сульфаты, ионы кальция, калия, натрия;

- Органические белковые комплексы: Лизоцим: придает слюне бактерицидное свойство, за счет чего она инактивирует некоторые бактериальные агенты;

- Муцин: обладает обволакивающими свойствами и облегчает прохождение пищевого комка в ротоглотку и пищевод;

- Мальтаза и амилаза: являются пищеварительными ферментами, которые способны расщеплять углеводные соединения.

Исходя из состава слюны, можно выделить ее основные функции:

- Принимает участие в переваривании углеводов;

- Обволакивает пищевой комок, благодаря чему возможно его комфортное проглатывание;

- Трофическая функция. Неорганические соединения слюны служат источником для формирования и укрепления зубной эмали;

- Подавление бактериальных агентов, то есть защитная функция.

Терапия заболеваний слизистой рта

Меры профилактики:

- Посещение стоматолога два раза в год для своевременного выявления и устранения проблем с зубами;

- Тщательное соблюдение местной гигиены;

- Отказ от курения;

- Отказ от слишком горячей и острой пищи;

- Полоскание рта дезинфицирующими растворами и отварами трав;

Гигиена ротовой полости должна проводиться регулярно. Несоблюдение элементарных правил способно спровоцировать возникновение ангины, проблем с ЖКТ и иных патологий.

Здоровье слизистой рта во многом зависит от состояния зубов человека. Для удачного излечения любого заболевания слизистой оболочки рта необходимо подавить факторы, которые повлияли на его развитие. При подозрении на любые проблемы в полости рта следует обращаться к специалистам. Чересчур увлекаться самолечением и прибегать к нестандартным методам лечения категорически недопустимо. Если долгое время не обращаться к врачу, незначительная проблема может перерасти в более серьезную, привести к осложнениям и ухудшить общее состояние здоровья человека. Кроме того, некоторые заболевания полости рта способны перерождаться в злокачественные. Не стоит откладывать визит к специалисту и ждать, что заболевание отступит самостоятельно. Вовремя проведенная диагностика и лечение позволят избежать многих проблем в будущем.

Кровоснабжение и лимфоотток

Оболочка оснащена обилием сосудов кровотока. Они имеют вид артерий, которые находятся в подслизистом слое и идут параллельно слизистому пласту. Артерии разветвляются отростками, перпендикулярными слизистому слою. Большая часть отростков имеется в слое сосочков и очень густо переплетается вблизи эпителия.

Капилляры различаются по своему строению в зависимости от места нахождения. Капилляры дна слизистой оболочки и десены имеют фенестрированный эпителий, а на щеках выстилку непрерывным потоком. Сосуды, располагающиеся по венозному руслу, схожи с основными артериями.

Полость оснащена и лимфооттоком. Сосуды лимфатической системы начинаются мелкими капиллярами с широким просветом. Они располагаются у сосочков, соединяющих слизистый и эпителиальный пласты. Постепенно капилляры лимфы объединяются в сосуды и направляются аналогично кровеносным сосудам. Местами соединения всех сосудов являются лимфатические узлы. Вся лимфа из оболочки переносится в поднижнечелюстной или шейный лимфатический узел.

Во рту сильно развита система кровоснабжения. Это позволяет ей быстро регенерироваться и обновлять ороговевшие частички. Благодаря хорошему потоку крови ротовое покрытие может выполнять такие функции, как защита, всасывание и поддержание иммунитета.

Диагностика заболеваний слизистой оболочки рта

Современная медицина обладает широким спектром диагностических исследований для постановки точного диагноза. Верную классификацию заболевания может дать только врач. С этой целью он может использовать следующие методы:

- Мазок со слизистой для микроскопического исследования;

- Проведение аллергопроб;

- Анализ на вирусные инфекции (герпес, ангина);

- Общее обследование для выявления первичного заболевания.

Гемангиома

Кровеносные сосуды могут образовывать опухолеподобные поражения, особенно в щеках, языке и губах. Эти доброкачественные поражения часто представляют собой синие, яйцеобразные, мягкие узелки (рис.11).

Рис. 11. Гемангиома.

Эти сжимающиеся узелки могут бледнеть во время пальпации, из-за временного нарушения кровотока в области поражения. Гемангиомы можно удалять хирургически и предоставлять для гистологического исследования, особенно если они имеют большие размеры, или их локализация вызывает функциональные проблемы (рис.12).

Рис. 12. Гемангиома.

Рецидив гемангиомы возможен, и зависит от конфигурации поражения и полноты удаления.

Показания к операции

Проведение вестибулопластики показано в следующих случаях:

- абсолютное отсутствие прикрепления десны;

- симптом натяжения, признаками проявления которого является побледнение и смещение десневого края во время оттягивания губы;

- недостаток зоны прикрепленной десны – расстояние менее 1 мм;

- признаки воспаления дёсенной ткани;

- подготовка к ортодонтической терапии – установка конструкции для исправления прикуса не принесет требуемого эффекта при мелком преддверии за счет того, что альвеолярные отростки резцов будут возвращаться в исходную позицию из-за десневого натяжения;

- необходимость в дальнейшем протезировании;

- устранение рецессии либо атрофии дёсенной ткани.

Малое преддверие ротовой полости часто диагностируется не только во взрослом, но и в детском возрасте. В этом случае во время сменного прикуса показано наблюдение ребенка у стоматолога. Проведение операции допустимо после полного прорезывания всех зубов.

Гематома

Гематомы представляют собой вторичное, по отношению к травме, скопление крови в мягких тканях (рис. 13).

Рис. 13. Гематома.

На слизистой щек часто обнаруживаются следы самопроизвольного прикусывания, приводящего к образованию гематомы (рис.14).

Рис. 14. Гематома.

Эти поражения обыкновенно самоограниченны, сами заживают и редко требуют лечения.

В этой статье представлено несколько поражений слизистой оболочки щек, которые часто встречаются в стоматологии. Из-за того, что щеки являются местом потенциального возникновения агрессивной злокачественной опухоли ротовой полости, все очаги поражений должны обследоваться с подозрением до тех пор, пока окончательный диагноз не будет поставлен. Поражения похожие на плоский лишай также не должны небрежно упускаться, так как раковая опухоль может возникнуть или уже существует, по крайней мере, совместно с лихеноидной дисплазией или поражениями плоского лишая. Необходимо подчеркнуть, что визуальный осмотр недостаточен для постановки диагноза и/или составления плана лечения при плоском лишае или лихеноидной дисплазии.

Стоматологи и зубные гигиенисты являются единственными и наиболее компетентными в своем роде, кто может обнаружить поражения щек на ранней, поддающейся лечению стадии. Каждый визит к стоматологу должен включать в себя «проверку щек».

Список литературы:

1. Silverman, Sol, Jr. Oral Cancer, Third Edition. The American Cancer Society. 1990. P. 10.

2. Mashburg, A., Samit, A. «Early Diagnosis of Asymptomatic Oral and Oropharyngeal Squamous Cancers.» CA: A Journal of Clinicians. Vol. 45, No.6.,pp. 328-51.

3. Weigand, D.A., Zeigler, T.R. Lichen Planus. In Jorden, R.E. (Editor) «Immunologic Diseases of the Skin.» Norwalk: Appleton and Lange, 1991, pp. 623-629.